本記事はプロモーションを含みます。

ミリシタ 不人気――その言葉に、不安や疑問を抱えた方も多いのではないでしょうか。

かつて華やかに登場した「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」ですが、近年では「女性人気の低下」や「コミュがつまらない」といった声が目立ち、ファンの間でも議論が起きています。

また、「デレステの不人気ランキング」と比較されることも増え、人気ランキングや人気曲に関する注目度も以前ほどではないという指摘もあります。

ただし、これらの評価はユーザー層や立場によって異なり、根強いファンや新規参入者も一定数存在しています。

本記事では、なぜミリシタが不人気とされるようになったのか、その背景を具体的なデータと事例を交えて徹底解説します。

舞浜歩の不人気問題や、人気投票の動向、人気キャラの変遷まで踏み込みながら、今後復活への可能性はあるのかを多角的に探ります。

ミリシタが直面する課題、そして再び輝くために必要なポイントとは?

次章から詳しくひも解いていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

✅この記事を読むとわかること

- ミリシタが不人気とされる具体的な要因

- デレステやシャニマスとの比較における差異

- ミリシタ再生に向けた可能性と施策

- ファンコミュニティ再構築の重要性

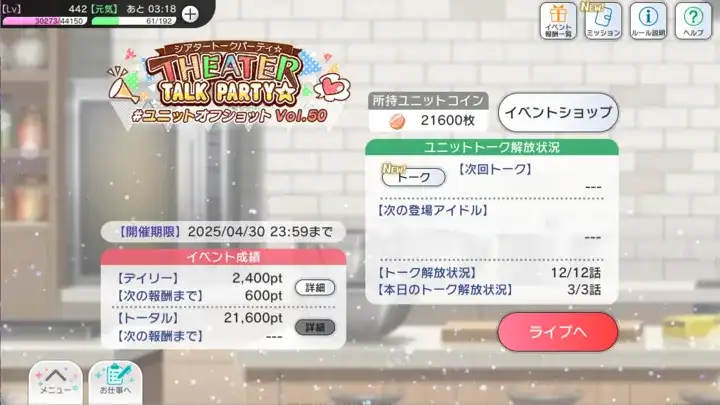

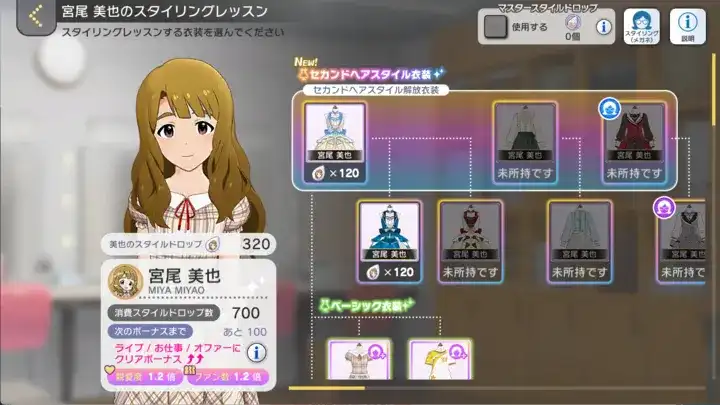

⚠️本記事で使用した画像は説明のためのイメージ画像です。実際のデザインとは異なる場合があります。

【結論】ミリシタの不人気騒動はなぜ起きたのか?

ミリシタの不人気は構造的な問題だった

キャラクター数の多さ、個性の埋没、参入ハードルが複合的に影響

ミリシタが不人気とされる大きな要因のひとつは、登場キャラクター数の多さにあります。

初見のユーザーにとっては、誰が誰なのか理解しづらく、全体の個性が埋没して見えることが少なくありません。

この状況を打開するには、キャラクター間の個性や立ち位置を明確にし、初心者でも理解できる導線を設計することが求められます。

例えば、シャニマスはキャラクター数を絞り込み、ユニットごとに鮮明なカラーを打ち出して成功しました。

対照的に、ミリシタは52人という圧倒的な人数を活かしきれず、結果的にファン層を固定化してしまった側面があります。

結論として、キャラ数の多さそのものが悪いのではなく、「どのように個性を伝えるか」という工夫不足が参入障壁を高め、不人気要因となったのです。

運営体制とユーザー層のズレが拡大

ミリシタの運営は、長年のファン層を意識するあまり、新規ユーザーとの感覚のズレを生みました。

昔ながらのファン向けの施策ばかりが目立ち、新しいプレイヤーへの配慮が薄れてしまったのです。

これを解決するには、既存ファンを尊重しつつ、新規にも開かれたイベント設計や、分かりやすいストーリー構成が必要でしょう。

例えば、デレステでは定期的に新規向けキャンペーンを展開し、常に入口を広げ続けています。

ミリシタにはそのような「初心者の入り口」がやや欠けていた印象です。

結論として、運営とユーザーのズレを放置したことが、ファン層の高齢化と新規流入不足を招き、不人気の一因となったといえます。

ライバル作品との差別化失敗も要因のひとつ

ミリシタは、デレステやシャニマスといったライバル作品との差別化に苦戦しました。

特に、音ゲー部分やビジュアル面で「デレステとの差別化が不十分」と指摘されることが多かったのです。

差別化を図るためには、ミリシタならではの強み、たとえば歌唱力重視のライブ表現や演劇的なコミュ展開を、もっと前面に押し出すべきでした。

たとえば、シャニマスは「育成」と「人間ドラマ」に振り切ることで、デレ・ミリとは違う立ち位置を確立しました。

ミリシタは「なんでもあるが特徴が薄い」という中途半端さが目立ってしまったのです。

結論として、ライバルとの差別化を怠ったことが、「わざわざミリシタを選ぶ理由」の希薄化につながったのは間違いありません。

魅力の共有不足と個別化するファン心理

公式からのキャラ深掘り不足によりファンの解釈依存が進行

ミリシタの世界では、キャラクター設定の掘り下げが不十分なため、ファンが自力で情報を集めて解釈を補う必要がありました。

この「ファン任せのキャラ像構築」は、一部コア層には心地よいものの、新規ファンにはハードルとなります。

この状況を改善するには、公式が積極的にキャラ背景を明示し、ユーザー間で共有できる土台を作る必要があります。

例えば、グリマス時代には「ゲッサン版コミカライズ」のように、わかりやすいキャラ描写がありました。

ミリシタ単体ではそれが不足し、独自解釈が横行した結果、新規ファンが疎外感を覚える事態に陥ったのです。

結論として、公式によるキャラクター深掘り不足が、ファン間の温度差を広げる大きな要因となったといえます。

SNSなどで共有しにくい、共通一次資料の欠如

ミリオンライブは、ファン同士でキャラクターの魅力を共有する「共通一次資料」が不足しています。

そのため、SNSでのファン活動が拡散しづらく、話題性が広がりにくいのが現状です。

改善するには、キャラクター紹介PVや、ストーリーのダイジェスト動画などを積極的に発信し、情報の土台を整備することが求められます。

例えば、ウマ娘は公式YouTubeチャンネルでキャラ別プロモーションを展開し、認知拡大に成功しました。

ミリシタにはそのような入口がほとんど用意されていなかったのです。

結論として、共有しやすい情報基盤の不足が、新規ファンを引き込めない大きな障壁となっています。

ミリオンファンが個人主義化し、新規参入者との温度差が拡大

ファンが自己解釈を深めるあまり、コンテンツの楽しみ方が個人主義化しています。

その結果、新しく入ってきたファンとの間に、大きな温度差が生まれてしまいました。

これを解決するには、ファン同士が自然と交流できる場を設け、「共通体験」を作ることが不可欠です。

例えば、デレステは周年イベントごとに「全体曲」や「全ユーザー参加型施策」で一体感を醸成しています。

ミリシタでは個別ストーリーが多く、全員参加型の共有イベントが弱かったのが惜しまれます。

結論として、ファンコミュニティの分断が、新規参入の心理的ハードルを高め、不人気加速に影響したといえるでしょう。

女性人気と若年層への訴求力の低さ

ビジュアルやストーリーが若年層・女性層に響きにくい構造

ミリシタのビジュアルやストーリーは、どちらかといえば「安定志向」で、若年層や女性層に強く響く構成にはなっていませんでした。

特に、キャラクターデザインの「大人びた雰囲気」が、若いファンには少し取っつきにくい印象を与えてしまいます。

これを解消するには、ビジュアルにバリエーションを持たせたり、ターゲット別のストーリー展開を意識する必要があります。

例えば、ウマ娘では、キラキラした青春感を前面に押し出すことで、若年層や女性にも強く訴求できました。

結論として、ミリシタはコンテンツ設計段階から「誰に響かせたいか」というターゲット設定が弱く、若いファン層獲得に失敗したのです。

デレステやウマ娘に流れた層とのギャップ拡大

デレステやウマ娘が幅広い層に支持を広げた一方で、ミリシタはコアなファンに偏ってしまいました。

このギャップが年々拡大し、ミリシタへの新規流入はさらに厳しくなっています。

対策としては、改めてターゲット層を再設定し、その層に合わせた施策を継続的に打ち出す必要があります。

例えば、ウマ娘は「競馬を知らない人向け」のシナリオも豊富に用意し、新規参入者を受け入れる工夫をしています。

ミリシタは、初期ユーザー層のみに最適化しすぎた傾向が否めません。

結論として、周囲のコンテンツ進化に対応できなかったことが、ミリシタの停滞を加速させました。

ミリシタのプロモーション方針もターゲットを狭めていた

ミリシタのプロモーション展開は、既存ファンを喜ばせる方向に偏りがちでした。

そのため、新しいファン層へのリーチが弱く、結果としてターゲットがどんどん狭まっていったのです。

この課題を解決するには、プロモーションの中に「外向きの施策」をしっかりと組み込む必要があります。

例えば、ウマ娘はアニメ・グッズ・コラボといった外部展開を巧みに活用し、知名度を拡大しました。

ミリシタも、より外向きのアプローチを重視すべきだったといえるでしょう。

結論として、プロモーション戦略の内向き志向が、ミリシタ不人気の一端を担ったのは明らかです。

デレステ・シャニマスとの違いを冷静に比較

デレステは直感的で華やか、シャニマスは育成型でキャラ重視

ミリシタが抱えた課題の一つに、ライバルであるデレステ・シャニマスとの差別化不足があります。

まず、デレステはリリース当初から「直感的で華やかな音ゲー体験」を重視し、誰でもすぐに楽しめる仕様を徹底しました。

一方、シャニマスは「育成重視」のゲーム設計に特化し、キャラクターとの濃密なコミュニケーションを魅力としています。

この違いを理解したうえで、ミリシタはどうすべきだったかと考えると、強みをもっと鮮明に打ち出す必要がありました。

曖昧な立ち位置ではなく、たとえば「ライブ演出に全振りする」など、明確な特色が求められたのです。

例えば、ウマ娘は「育成」と「レース」の融合を押し出すことで、差別化に成功しています。

ミリシタは、良くも悪くも”全部入り”を目指した結果、個性が弱くなったと言えるでしょう。

結論として、デレステとシャニマスの明確なコンセプトに対し、ミリシタはポジション取りが曖昧だったことが競争力を削いだ要因となりました。

ミリシタは中途半端なポジションに

ミリシタは「音ゲー」でも「キャラゲー」でも突出せず、どちらも“ほどほど”という中途半端なポジションに甘んじてしまいました。

これが新規ユーザーにも、既存ファンにも響きにくい大きな理由となっています。

打開策としては、どちらか一方に注力して、「この部分は他に負けない」という強みを磨き上げる必要がありました。

中庸を取るのではなく、刺さるコンテンツを明確に作ることが重要だったのです。

例えば、シャニマスは「シナリオ力」で一気にファンを獲得しました。

ミリシタも「全曲フル3Dライブ実装」などを最大限にアピールできていれば、違った展開があったかもしれません。

結論として、ミリシタは「両取り」を狙った結果、どちらのユーザー層にも強く刺さらず、存在感を薄める形になってしまったのです。

ゲーム性・拡張性・新規性において劣勢だった理由を整理

ゲームの進化速度という観点でも、ミリシタは他作品に後れを取っていました。

新しいモードや、ゲームシステムの大幅なアップデートが少なく、拡張性や新規性に乏しかったのです。

これを防ぐためには、ユーザーの期待を超える「新体験」を定期的に提供し続ける仕組みが必要でした。

たとえば、デレステは「SMART LIVE」など操作感を変えるモードを追加し、ユーザーの飽きを防いでいます。

また、ウマ娘では常に新イベント・新育成機能を投入することで、新規性を保っています。

ミリシタは「周年イベント」「定期更新」が中心で、サプライズ性に欠ける運営方針だったのは否めません。

結論として、ミリシタが劣勢に回った理由は、コンテンツの革新力不足と、新鮮味を失った運営スタイルにあるとまとめられます。

新規ユーザーの参入障壁の高さ

システムや世界観の複雑さで敷居が高い

新しくミリシタを始めるユーザーにとって、大きな壁となったのは「システムの複雑さ」です。

多すぎる要素と細かい機能が、初心者には非常にとっつきづらかったのです。

改善するためには、ゲーム序盤のシンプルな導線設計と、機能を段階的に開放する仕組みが求められました。

たとえば、ウマ娘は最初の育成を非常にシンプルにして、プレイヤーを自然にハマらせる導線を作っています。

ミリシタは、序盤から「覚えることの多さ」に圧倒されてしまう設計でした。

結論として、複雑なシステムが参入障壁となり、新規プレイヤーが定着しにくい要因となったのは間違いありません。

序盤に「何を楽しむべきか」が見えにくい設計

さらに、新規ユーザーがゲームを始めた際、「どこが面白いのか」がすぐに伝わらない設計も問題でした。

これにより、多くのプレイヤーが序盤で離脱してしまうのです。

対策としては、序盤に「これがミリシタの魅力!」と伝える体験設計を明確にする必要があります。

わかりやすいチュートリアルや、目標設定型のイベントが効果的でしょう。

たとえば、デレステは最初の10分で「ライブを成功させる喜び」を体験できるようになっています。

ミリシタは、チュートリアルが冗長で、楽しさを感じる前に疲れてしまう構造でした。

結論として、「どこを楽しめばいいのか」が曖昧だったため、ライト層をつなぎとめられなかったのです。

公式も古参向けコンテンツ偏重で、新規獲得策が機能せず

さらに、公式の運営方針も古参プレイヤー向け施策に偏重していました。

長年支えてきたファンへの配慮は大切ですが、それだけでは未来がありません。

新規ユーザー向けのキャンペーンや、初めての人でも楽しめるイベントが必要でした。

「今から始めても楽しい」という安心感を訴求する必要があったのです。

たとえば、ウマ娘は「初心者向けキャンペーン」「チュートリアルガチャ」など、初期ユーザー向け施策が徹底されていました。

ミリシタにはそれに匹敵する大きな新規獲得キャンペーンがほとんど見られなかったのです。

結論として、古参重視のあまり新規層への配慮が欠け、ユーザー層の高齢化と縮小を招いたといえるでしょう。

ミリシタの不人気騒動を加速させた要因を整理する

キャラの人気格差と3Dモデル問題の実態

髪型変更やモデリング崩れでキャラ魅力が劣化

ミリシタにおいて、キャラクターの魅力を支えるはずだった3Dモデルが、逆に足を引っ張る事態が発生しました。

とくに髪型変更の実装以降、「イメージが崩れた」と感じるユーザーが増えたことが課題です。

理想的には、髪型変更はキャラの新たな一面を見せるチャンスでした。

しかし、技術的制約もあってか「似た髪型の流用」や「質感の低下」が目立ち、キャラの個性が弱まる副作用を招いてしまいました。

例えば、人気キャラだった茜や美奈子も、髪型変更後に違和感を持たれるケースが相次ぎました。

本来は”アップデート”であるべき施策が、結果としてファンの離脱要因になったのは非常に惜しいポイントです。

結論として、モデルの品質低下は、見た目から来るキャラクターへの愛着を損ない、全体の満足度低下につながったといえるでしょう。

舞浜歩・百合子など、一部キャラの不人気議論が表面化

キャラクター人気の偏りも、ミリシタにおける不人気問題を悪化させた要因です。

特に舞浜歩、百合子といった一部キャラは、イベントやガチャ登場時にSNS上でネガティブな反応を集めることがありました。

本来、全キャラが均等に愛されるのが理想ですが、現実には「需要格差」が存在します。

これはソシャゲ運営において避けがたい問題とはいえ、放置すると確実に不満が蓄積していきます。

たとえば、歩がメインのイベント開催時、セルランが伸び悩んだケースも報告されています。

これは単なる個人攻撃ではなく、「ユーザー層とのミスマッチ」が背景にあったと言えるでしょう。

結論として、人気格差への細やかな対応や、ファン層拡大施策が不十分だったことが、結果的に不人気議論を加速させたのです。

イラストとの落差が逆に不信感を生んでしまった

もうひとつ無視できないのは、イラストとゲーム内モデルの乖離問題です。

「イラストは神なのに、3Dモデルを見るとがっかりする」という声は根強く存在します。

これは、期待値を裏切る形になったことで、ファンに不信感を抱かせた典型例と言えるでしょう。

「この絵の美少女が好きなのに、ゲーム内で再現されていない」というギャップは、コンテンツへの熱量を大きく下げます。

例えば、百合子の限定カードで絶賛されたイラストが、実際の3Dモデルでは「別人」と評されたケースは記憶に新しいところです。

結論として、イラストと3Dの統一感を高める努力が欠けていたことが、結果的にミリシタへの信頼低下に直結したとまとめられます。

コミュ・イベント設計のマンネリ化

毎月ほぼ同じイベントサイクルの繰り返し

ミリシタは、長期運営を続ける中で「イベントサイクルの固定化」という問題に直面しました。

ユーザーは次第に「またこのパターンか」と感じ、参加意欲が低下していきました。

理想的には、常に新しい体験を提供し、驚きや期待感を維持すべきです。

しかし現実は、新イベントが少なく、結果的にワンパターンな進行となっていました。

例えば、月ごとにショータイム→ワーキング→ミリコレ→新曲イベント、という流れが何年も続いたことが挙げられます。

結論として、イベント構造に大胆な変革がなかったことが、ユーザー離れをじわじわと招いたのです。

新鮮味がなく、イベント報酬も代わり映えせず

イベントのモチベーションを左右する報酬面でも、ミリシタは課題を抱えていました。

「新しいSR、でも性能も衣装も似たり寄ったり」という状況が続いたのです。

打開するためには、報酬にもっと“特別感”を持たせる工夫が必要でした。

たとえば、デレステは期間限定でしか手に入らない衣装や、性能が明確に優れたカードを用意することで、走る価値を高めています。

一方ミリシタでは、報酬カードが「いつもと同じ感じ」になりがちで、走るインセンティブが弱かったのです。

結論として、イベント報酬に対する期待感の低さも、ユーザーの熱意を冷却してしまった要因といえるでしょう。

周年イベントで一時的に盛り上がるも持続しない構造

周年イベントはミリシタの数少ない「爆発的盛り上がりの場」でした。

しかし、イベント終了と同時にアクティブ数が急激に減少する、という現象が恒常化していました。

本来であれば、周年で得た勢いを、日常コンテンツにどう橋渡しするかが重要です。

ミリシタは、周年イベントと通常運営との間に「落差」を埋める工夫が足りませんでした。

例えば、周年後にすぐ新モードや大型アップデートを挟む設計であれば、ユーザーを繋ぎ止められたかもしれません。

結論として、周年以外の日常運営を活性化できなかったことが、継続的なアクティブ維持を阻んだ要因とまとめられます。

この章の補足

一部ユーザーからは、髪型変更や3Dモデルの質感に違和感を覚えたという声もありました。特定キャラクターの人気に関しても、SNS等で賛否が分かれる場面が見られます。ただし、これらは全体のユーザー動向を代表するものではなく、様々な意見が存在しています。

運営対応の失敗とファン離れ

不具合・不正対応の遅れがユーザー離れを加速

ミリシタではたびたび不具合が発生してきましたが、問題だったのは「対応スピードの遅さ」です。

特にイベント中に起きたバグ対応の遅れは、直接的なユーザー離れにつながりました。

理想的な対応は、即時の原因特定と、誠意ある補償提示です。

しかし実際は、沈黙が続いたり、補填内容に不満が噴出するケースが目立ちました。

たとえば、80連無料ガチャ不具合時には、補填方法を巡って多くのユーザーから批判が集まりました。

結論として、トラブル発生時の対応力不足が、ファンの信頼を大きく損なったのです。

スコアタ不正放置、補填の不透明感への不満

さらに深刻だったのは、スコアタ(スコアアタック)不正への甘い対応です。

ランキング争いに不正が絡むと、正当なユーザーの熱意は確実に冷めていきます。

にもかかわらず、不正ユーザーへの除外・処罰が後手に回り、結果として「頑張っても報われない」という空気が広がりました。

例えば、一部イベントでは、明らかに異常なスコアが放置され、そのまま報酬が配布される事態も起きています。

結論として、公平性を守るための毅然とした対応がなかったことが、ファンのモチベーションを大きく削いだと言えるでしょう。

「不満があっても声を上げづらい空気」も悪循環に

最後に、ミリシタ界隈特有の空気感も無視できません。

「批判するとファン同士で叩かれる」というムードが、不満を表に出しづらくしていたのです。

これは健全なフィードバックの機会を失い、運営側も問題点を把握しづらくする悪循環を生みました。

例えば、SNS上では不具合報告よりも、「そんなことで文句言うな」という声が目立つ場面もありました。

結論として、建設的な議論すらしづらい環境が、ミリシタの成長機会を閉ざしてしまった要因の一つと考えられます。

具体的なファンの不満の声や、それが生まれる背景については、

こちらの記事で詳しく解説しています。

→ ✏️ミリシタの愚痴と不満に見る希望と展望を徹底解説

アニメ展開の影響と世代交代の壁

アニメ版フル3DCG化による旧来ファンの失望

ミリオンライブのアニメ展開は、多くのファンが期待を寄せていました。

しかし、実際に放送されたアニメ版はフル3DCG化されており、旧来のファン層には強い失望感を与える結果となりました。

アニメ「アイドルマスター」シリーズでは、これまで手描き作画へのこだわりが一つの魅力でした。

そのため、感情表現やキャラの個性を繊細に表現する「手描きならではの温度感」を期待していた層には、フルCG特有の均一感・無機質さが大きな違和感となったのです。

たとえば、ファンの中には「動きは滑らかだが、心が動かされない」と評する声も多く見られました。

これは映像のクオリティというより、表現手法のミスマッチが生んだ問題でした。

結論として、アニメ版のフル3DCG化は、旧来ファンの理想と現実のギャップを生み、結果的に離反を加速させた一因となったのです。

キャラ数過多で描写不足、愛着形成が難しかった

もう一つ大きな問題は、登場キャラクター数の多さに対して、各キャラの描写時間が圧倒的に不足していたことです。

ミリオンライブには50人近いアイドルが所属しており、1クールのアニメでは全員に十分なスポットを当てるのは至難の業でした。

結果として、「誰がどんな子なのか覚えきれない」という印象を抱いた新規視聴者も少なくありませんでした。

たとえば、アニメでは一期生中心に焦点を絞ったものの、それでも描写が薄く、結果的に個々のキャラクターへの愛着が形成しづらかったのです。

結論として、キャラ数に対して描写量が圧倒的に足りなかったことが、ファン拡大の足かせとなり、アニメ展開の効果を大きく損ねたと言えます。

765AS世代との温度差が表面化し、世代交代に失敗したという声

さらに深刻だったのは、765プロオールスターズ(AS組)との間で世代交代がうまく進まなかった点です。

765AS世代には、長年積み重ねられた愛着とドラマがありました。

一方、ミリオンライブ世代はそこまでの積み重ねがないまま「主役交代」を迫られた印象を与えてしまったのです。

たとえば、765ASメンバーがチラ見せされる場面では歓声が上がる一方、ミリオンメンバーのシーンでは反応が薄い、という温度差があからさまになっていました。

結論として、旧世代と新世代のファン層の温度差を埋めきれなかったことが、ミリオンライブの「世代交代失敗」という厳しい現実に繋がったのです。

運営方針やイベント設計については、長年のファン向け施策が目立つ一方で、新規ユーザーへのアプローチがやや弱かったとの指摘もあります。世代交代やブランド独自性の確立については、今後の課題として挙げられるでしょう。

セルランや売上指標から見えるリアル

セルラン圏外常態化により外部イメージ悪化

ミリシタの売上状況を見ると、近年はセルラン圏外が常態化しており、外部からの印象も厳しいものとなっています。

ソシャゲ市場では「セルラン=人気と実力の指標」と見られるため、ランキング外が続くと「オワコン」というレッテルを貼られやすくなります。

たとえば、他のアイマス関連アプリが定期的にTOP100入りしている中で、ミリシタだけが圏外を推移している現状は、ブランドイメージの低下を避けられません。

結論として、セルラン低迷は単なる数字の問題にとどまらず、ファン拡大の阻害要因にもなっているのです。

周年施策に頼る売上構造が持続できなくなっている

ミリシタの売上は、毎年の周年イベントによって一時的に大きく回復する傾向があります。

しかしこの「周年ブースト依存」構造には限界が見え始めています。

普段は低調な売上推移が続き、周年だけで一時的に跳ね上がる、という循環は、ビジネスモデルとして不安定です。

たとえば、過去には周年月にセルランTOP50入りを果たしていたミリシタも、最新の周年ではTOP100以内に入れない期間も増えてきています。

結論として、周年施策頼みの売上構造では、継続的な運営資金を賄うことが難しくなってきているのが現実です。

一部課金勢が支える構図も限界が見え始めた

さらに、売上の大部分を少数の重課金者が支える「クジラ構造」にも限界が近づいています。

以前は、一部熱心なファンが大規模な課金をすることで成り立っていましたが、その層にも高齢化・モチベ低下が進行しています。

たとえば、SNSなどでは「もう担当アイドルに課金しなくなった」という投稿が徐々に増えており、クジラ層の支えだけでは成長が見込めない状況にあります。

結論として、これまでミリシタを下支えしてきた課金勢への依存構造も、今後はリスク要素として無視できない段階に入っているといえるでしょう。

ミリシタ不人気騒動の未来と希望を考える

人気曲・3D改善で復活の道はあるか

一部人気曲・新3Dモデルへの期待は残っている

現在のミリシタにおいても、一定の人気曲や新たな3Dモデルへの期待は確かに残っています。

特に、楽曲の完成度が高いことはファンの間でも評価され続けており、それが再評価のきっかけになる可能性は否定できません。

新3Dモデルについても、改善が進めば、従来感じられた「のっぺり感」や「個性の埋没」を払拭できるチャンスとなります。

たとえば、髪型変更機能や衣装バリエーション拡充など、ビジュアル面での小さな変化でもファン心理に大きな影響を与えるのです。

結論として、現存するコンテンツの「質の高さ」を磨き直すことが、復活への布石になり得ます。

曲・演出を武器にすれば再浮上のチャンスも

ミリオンライブの最大の武器は、やはり楽曲のクオリティにあります。

「Thank You!」「UNION!!」といった代表曲に限らず、多くのユニット曲やソロ曲もファンから高い支持を受けています。

課題は、それらを最大限に活かした演出を提供できるかどうかです。

たとえば、ライブモードでの演出強化や、アニメ演出を取り入れたMVなど、視覚・聴覚両面から訴えかける仕組みが鍵になります。

具体例として、人気曲に専用3Dステージや新規演出を追加するだけでも、既存ファンはもちろん、新規層にも強くアピールできるでしょう。

結論として、「楽曲×演出」の磨き込みは、ミリシタがもう一度脚光を浴びるための現実的な戦略です。

ビジュアル刷新が新鮮な話題作りになる可能性

ビジュアル面での刷新もまた、大きな可能性を秘めています。

特にスマホゲーム市場では、見た目の新鮮さが直感的な話題性に直結します。

たとえば、既存キャラクターの衣装リニューアルや、新規テーマ衣装シリーズの展開は、SNS拡散効果を狙ううえで非常に有効です。

さらに、既存3Dモデルのクオリティアップや新アニメーション導入など、目に見える変化を重ねれば、「ミリシタ、変わったらしいよ」と口コミが広がるきっかけにもなります。

結論として、ビジュアル刷新による新たな話題作りは、停滞したイメージを打破するために必須の施策となるでしょう。

新モード・新施策に期待する理由

アンケートで示唆された「深堀り型シナリオ」に希望

最近のユーザーアンケートでは、「キャラクターの深堀り」に関する要望が多く寄せられていました。

これに対して運営も、「新モードとして深堀り型シナリオを検討中」と示唆しています。

ミリオンライブのアイドルたちは、魅力はあるものの、ゲーム内で十分に共有できる形で語られてこなかった経緯があります。

だからこそ、公式が一次資料としてシナリオを強化すれば、キャラクター人気を底上げする大きなチャンスとなるのです。

結論として、「深堀り型シナリオ」はミリオンの本来の強みを活かす、極めて効果的な施策といえます。

飽きられないための新モード実装は不可欠

ソーシャルゲームにおいて、コンテンツの新鮮さを保つことは生命線です。

現状のミリシタは、イベントサイクルや遊び方が固定化しすぎており、「またこれか」と感じるユーザーも少なくありません。

たとえば、従来のライブイベントやコミュに加えて、新たな成長要素や選択肢のあるストーリーモードが導入されれば、プレイヤーの能動的な楽しみ方が増えるでしょう。

結論として、マンネリ打破のためにも、新モード実装は避けて通れない課題です。

既存ユーザーの定着+新規流入への二正面作戦が鍵

最後に重要なのは、「今いるファン」と「これから来る新規層」の両方を意識した二正面作戦です。

既存ユーザーには満足度向上策、新規ユーザーには導線整備とハードル低減が求められます。

たとえば、初心者向けガイド機能の強化、初期キャラ選択の自由度拡大、序盤から楽しめるシナリオ開放など、細かい配慮も積み重ねが大切です。

結論として、定着と新規獲得を同時に狙うには、遊びやすさと没入感のバランスを意識した設計が不可欠といえるでしょう。

ミリオンアイドルの「再定義」の可能性

個々のアイドルのキャラクター性再強化が必要

課題として、現在のミリオンライブは「人数の多さ」によって個々のキャラクター性が埋没しがちです。

それぞれのアイドルに確かに魅力はあるものの、表面に出る機会が少ないまま埋もれてしまっています。

この状況を打開するには、キャラクター性を改めて強化し、「何が魅力なのか」をわかりやすく伝える必要があります。

例えば、各キャラに焦点を絞った短編シナリオや個別MV演出の導入は、個性を再認識させる大きな武器となるでしょう。

結論として、まずは一人ひとりのアイドルを”再発見”させる取り組みが、未来への第一歩となるのです。

765ASの呪縛から脱却し、単体で魅力を伝える方向へ

ミリオンライブは長らく、765プロオールスターズ(AS組)の延長線上で見られることが多くありました。

しかし時代が進み、ミリオン独自の価値を示すことが求められています。

765ASとの繋がりを大切にしつつも、ミリオン単体で「この子たちを応援したい」と思わせる発信が必要です。

たとえば、未来・静香・翼のように自ら物語を牽引する存在を増やしていく施策が有効でしょう。

結論として、ミリオンの自立は避けて通れず、それが本当の意味でのブランド確立につながるのです。

ミリオンだけの個性を再構築する取り組みが求められる

今後、ミリオンが再浮上するためには「ここにしかない世界観」を打ち出すことが不可欠です。

具体的には、楽曲・シナリオ・ビジュアルすべてにおいて一貫したテーマ性を持たせることが求められます。

たとえば「等身大の少女たちの成長物語」という軸を再定義し、それをイベントやキャンペーンに落とし込むのも一案です。

ファンが「ミリオンはこれだ」と語れる共通言語を育むことが重要でしょう。

結論として、ミリオンライブ独自のアイデンティティを再構築できるかが未来を左右します。

ファンコミュニティの再構築はできるか

ファン同士でキャラの魅力を共有できる土壌作り

現在のミリシタ界隈では、ファン同士の交流がやや個別化・細分化しており、全体の熱量が伝わりづらくなっています。

課題解決には、ファン同士がキャラクターの魅力を素直に語り合える「共有の場」を作ることが有効です。

たとえば、公式掲示板や交流イベントを活用し、初心者でも参加しやすい空気を整えることが求められます。

結論として、ファン同士を自然につなぐ仕掛けこそ、未来のコミュニティ再生の鍵になります。

SNS発信や二次創作の公式支援が重要に

昨今のコンテンツ成功例を見ると、SNSやファンアートの盛り上がりが大きな役割を果たしています。

ミリシタにおいても、ファンの二次創作を推奨・支援する姿勢を明確に打ち出すことが効果的でしょう。

たとえば、公式が二次創作コンテストを開く、SNS投稿キャンペーンを展開するなど、ファンのアウトプットを後押しする施策が考えられます。

結論として、「描いてくれてありがとう」「広めてくれてありがとう」という文化を公式から作ることが大切です。

共通体験を生み出すイベント・施策が鍵を握る

ファン同士を結びつける最強の方法は、「同じ瞬間を共有する体験」を増やすことにあります。

具体例としては、リアルタイム参加型の大型イベントや、全ユーザー共通のキャンペーンなどが挙げられます。

たとえば「全員参加型ライブ投票企画」などは、自然にSNSでも盛り上がり、ミリオンライブの存在感を広げるきっかけになるでしょう。

結論として、共通体験の場を作り続けることで、ファン同士のつながりは確実に強化されます。

それでも応援したい人へのメッセージ

これまで支えてきたファンの存在こそミリシタの財産

たとえ今、厳しい状況であったとしても、ミリオンライブは長年支えてきたファンの存在によって守られてきました。

「あなたがいたから続いてきた」――これは紛れもない事実です。

改めて、これまで共に歩んできたファンへの感謝を伝えたいと思います。

未来に向けて一緒に歩み続ける仲間への呼びかけ

未来への道のりは決して平坦ではありません。

しかし、歩みを止めなければ、必ず新しい景色は見えてきます。

「自分ひとりではない」と感じられる仲間がいること、それこそが何より心強い支えになるはずです。

「今こそ応援を続ける意味がある」ことを伝える

今この瞬間こそ、応援し続ける意味があります。

小さな声でも、愛情のこもったエールがあれば、コンテンツは再び輝きを取り戻す力を得るでしょう。

「変わるかもしれない」という希望を信じ、これからも一緒に見守り、支えていきましょう。

ミリシタ不人気の原因と今後の可能性まとめ

- キャラクター数の多さが個性の埋没と参入障壁を招いた

- 運営と新規ユーザー層の感覚ズレが拡大したとの指摘がある

- ライバル作品との差別化に失敗し存在感が薄れた

- キャラクター深掘り不足でファンの解釈依存が進行した

- 共有資料の欠如によりSNSで拡散しにくかった

- ファンコミュニティの個別化・多様化で新規参入者との温度差が広がった

- 若年層・女性層へのビジュアル訴求が弱かったといった声がある

- デレステ・ウマ娘との差が年々拡大した

- プロモーション戦略が内向きに偏りターゲット層を狭めた

- ミリシタのポジション取りが曖昧で特徴を打ち出せなかった

- 新規性や拡張性に乏しくコンテンツ進化に後れを取った

- 複雑なシステム設計が新規ユーザーの定着を阻んだ

- 人気格差や3Dモデル問題でユーザーの不満が蓄積した

- イベント設計のマンネリ化がモチベーション低下を招いた

- 運営対応の遅れと不信感がファン離れを加速させた

- アニメ展開の失敗で世代交代がうまく進まなかった

- セルラン低迷と売上構造の限界が外部イメージを悪化させた

- 楽曲や3D改善による復活の可能性は依然として残っている

課題は確かにあります。

でも、ミリシタのアイドルたちは、今も変わらず輝き続けています。

楽曲、ライブ演出、キャラクターたちの魅力――

それは、誰か一人でも応援し続ける限り、絶対に消えることはありません。

すぐに結果が出ないこともあるでしょう。

けれど、積み重ねた想いは、決して消えないはずです。

–

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

ー