「ウボンゴの遊び方は?ルールは難しいの?」「どんな遊びか具体的に知りたい!」そんな疑問を持つ方へ。

世界中で人気のボードゲーム、ウボンゴの遊び方は驚くほどシンプルです。この記事を読めば、初心者でもすぐにルールをマスター可能。

スタンダード版の基本はもちろん、可愛いポケモン版や手軽なミニの遊び方の違い、種類ごとの攻略法も詳しく解説します。「ウボンゴは飽きる?」なんて心配も、この記事を読めば吹き飛ぶはず。あなたに合うウボンゴを見つけ、楽しく脳トレ効果も実感しましょう。

✅この記事を読むとわかること

- ウボンゴの基本的なルールとゲームの流れ

- ウボンゴが持つ魅力と期待できる知育効果

- ウボンゴの主要な種類とそれぞれの特徴・違い

- ウボンゴを安全に楽しむための注意点や遊び方のコツ

⚠️本記事で使用した画像は説明のためのイメージ画像です。実際のデザインとは異なる場合があります。

ウボンゴの基本と遊び方:ルール完全解説

まずはウボンゴがどんなゲームかを知り、基本的なルールや準備方法をマスターしましょう。初心者でもこのセクションを読めばすぐに遊び始められます。

ウボンゴとは?名前の意味と人気のひみつ

「最近、お店で『ウボンゴ』っていう赤い箱をよく見るけど、一体どんなゲームなんだろう?」「なんだか不思議な名前だけど、どんな意味があるのかな?」そんな風に気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。なんだか耳に残る響きですが、実はとても奥深い意味が込められているんです。

ここでは、世界中で愛されるパズルボードゲーム「ウボンゴ」の基本的な情報と、その名前の秘密、人気の理由を紐解いていきましょう。

ドイツ生まれの世界的人気パズルゲーム

ウボンゴは、2003年にドイツで生まれたパズル系のボードゲームです。テトリスのようなカラフルで様々な形のタイルを使い、制限時間内に指定された形を完成させるスピードを競います。日本では2015年から発売され、そのシンプルながらも熱中できるゲーム性で、瞬く間に人気ボードゲームの仲間入りを果たしました。

ボードゲームを取り扱うお店では定番商品として並び、その赤いパッケージは多くの人の目に留まっていることでしょう。

名前の由来は「脳」!ゲームで脳を活性化

「ウボンゴ」という一度聞いたら忘れられない名前は、実はスワヒリ語で「脳」を意味する言葉です。その名の通り、このゲームはパズルを解く過程で脳をフル回転させる必要があり、思考力やひらめき、空間認識能力といった様々な能力を刺激します。

名前が示す通り、脳のトレーニング、いわゆる「脳トレ」に効果があると言われており、実際に海外の一部では小中学校の教材として採用されることもあるほど、その教育的効果も注目されています。

シンプルなのに奥深い!人気の秘密

ウボンゴがこれほどまでに人気を集める理由は、その絶妙なゲームバランスにあります。

- シンプルなルール: 基本的なルールは「指定されたタイルで枠を埋める」だけ。誰でもすぐに理解できます。

- 奥深いパズル: 簡単そうに見えて、制限時間内に解くのは意外と難しい。毎回異なる組み合わせに頭を悩ませます。

- スピード感と爽快感: 制限時間内に誰よりも早く完成させるドキドキ感と、「ウボンゴ!」と宣言する達成感は格別です。

- 受賞歴も多数: その面白さと完成度の高さから、世界各国で数多くのゲーム賞を受賞しています。

このように、ウボンゴは「脳」を刺激する奥深さを持ちながらも、誰でも気軽に楽しめるシンプルさを兼ね備えた、世界中で人気のパズルボードゲームなのです。

対象年齢と期待できる効果(脳トレ・集中力)

「子どもと一緒に遊びたいけれど、うちの子にはまだ早いかな?」「ボードゲームで遊びながら、何か子どものためになる効果ってあるの?」 ウボンゴに興味を持った親御さんなら、対象年齢や知育効果は気になるところですよね。

ここでは、ウボンゴの対象年齢の目安と、遊ぶことで期待できる嬉しい効果について解説します。

対象年齢は8歳から、でも工夫次第で楽しめる

ウボンゴを日本で販売している株式会社GPでは、対象年齢を8歳からとしています。これには主に2つの理由があります。

- 宝石コマの誤飲リスク: 点数計算に使う宝石コマは小さくキラキラしているため、ものを口に入れてしまう年齢のお子さんには注意が必要です。

- 点数計算: ゲームの最後に宝石コマの点数を計算する必要があり、自分で計算できるようになるのが8歳くらい、という目安です。

では、8歳未満だと全く遊べないのでしょうか?そんなことはありません。パズル自体に興味を持てる年齢であれば、工夫次第で十分に楽しめます。

- 点数計算のサポート: 大人が点数計算を手伝ってあげれば問題ありません。

- 誤飲への配慮: 小さな部品の管理を大人が徹底し、目を離さないようにしましょう。

- ハンデの設定: パズルの難易度を下げるなどのハンデをつければ、年齢差があっても一緒に楽しめます。(ハンデについては後ほど詳しく解説します)

実際に、4歳や5歳くらいからパズル部分を楽しんでいるという声もあります。まずはパズルそのものを楽しむことから始めてみるのがおすすめです。

遊びながら脳を鍛える!期待できる知育効果

ウボンゴは、ただ楽しいだけでなく、遊びながら様々な能力を鍛えることができる優れた知育ゲームでもあります。前述の通り、海外では教材としても使われるほどです。

- 考える力(思考力): 限られたタイルでどう枠を埋めるか、様々なパターンを試行錯誤する中で論理的な思考力が養われます。

- 集中力: 制限時間内にパズルを完成させようとすることで、自然と集中力が高まります。素早く正確に作業する訓練にもなります。

- 空間認識能力: タイルを回転させたり裏返したりしながら、頭の中で形を組み合わせることで、図形や空間を認識する力が鍛えられます。

- 問題解決能力: うまくはまらない時に、別の方法を試したり、発想を転換したりする経験が、問題解決能力につながります。

このように、ウボンゴは対象年齢を目安としつつも、幅広い年齢層が楽しめるゲームです。そして何より、熱中して遊んでいるうちに、自然と脳が活性化され、考える力や集中力といった大切な能力が育まれていくのが大きな魅力と言えるでしょう。

ウボンゴ スタンダード版:内容物とゲーム準備

「さあ、ウボンゴで遊ぼう!」と箱を開けてみたものの、「なんだか色々なものが入っているけど、これは何に使うの?」「どうやって準備したらいいんだろう?」と、少し戸惑ってしまうかもしれませんね。特に初めてボードゲームで遊ぶ方は、準備段階でつまずいてしまうこともあるでしょう。

でも、ご安心ください。ここでは、ウボンゴ スタンダード版の箱の中身と、スムーズにゲームを始めるための準備手順を分かりやすく解説します。

まずは箱の中身を確認しよう!内容物一覧

ウボンゴ スタンダード版の箱には、ゲームを楽しむための様々なアイテムが入っています。何がいくつ入っているか、最初に確認しておくと安心です。

- パズルボード(36枚): プレイヤーがパズルをはめるためのボード。表(タイル3枚/簡単)と裏(タイル4枚/難しい)があります。

- パズルタイル(12種類 × 4人分 = 計48枚): パズルボードにはめる、色と形の異なるタイル。1プレイヤーあたり12種類を使います。

- ダイス(1個): 数字ではなく、パズルボードに描かれた動物などのマークが描かれています。

- 砂時計(1個): パズルの制限時間を計るためのものです。

- 宝石コマ(58個): 点数計算に使うキラキラしたコマ。色によって点数が異なります(赤4点, 青3点, 緑2点, 茶1点)。

- ラウンドトラックボード(1枚): ゲームの進行(全9ラウンド)と、ラウンドごとの報酬(宝石)を管理するボードです。

- 黒い布袋(1袋): 宝石コマを入れておくための袋です。

- ルールブック(1冊): 公式のルール説明書です。

ゲームを始める前の準備ステップ

内容物を確認したら、次はゲームを始めるための準備をしましょう。以下の手順で進めます。

- ラウンドトラックボードに宝石を配置:

- ボードの青い穴(9つ)に、青い宝石コマ(サファイア)を1つずつ置きます。

- ボードの茶色の穴(9つ)に、茶色の宝石コマ(琥珀)を1つずつ置きます。

- 残りの宝石コマはすべて黒い布袋に入れます。

- 各プレイヤーにパズルタイルを配布:

- 各プレイヤーに、12種類の異なるパズルタイルを1枚ずつ、計12枚配ります。

- 配られたプレイヤーは、12種類のタイルが揃っているか確認しましょう。

- その他:

- パズルボードの山、ダイス、砂時計、宝石の入った黒い布袋を、全員の手が届く場所に置きます。

- 最初にパズルボードのどちらの面(簡単/難しい)を使うか、プレイヤー全員で決めます。(初めての場合は簡単な面がおすすめです)

- 各プレイヤーに配られたパズルタイルは、重複なく12種類ありますか?

- ラウンドトラックボードの宝石は正しく配置されていますか?

これで準備は完了です!内容物と準備手順をしっかり押さえておけば、迷うことなくスムーズにゲームをスタートできますね。

基本的な遊び方の流れ:初心者向けステップ解説

「準備はできたけど、実際にどうやって遊ぶの?」「ルールが難しそう…」と、まだ少し不安に感じているかもしれませんね。特にボードゲームに慣れていないと、ルールの理解が一番のハードルになることもあります。

大丈夫です!ウボンゴの基本的なルールはとてもシンプル。ここでは、ゲーム全体の流れと目的を確認し、初心者の方でも迷わないように、具体的な遊び方を4つのステップに分けて解説していきます。

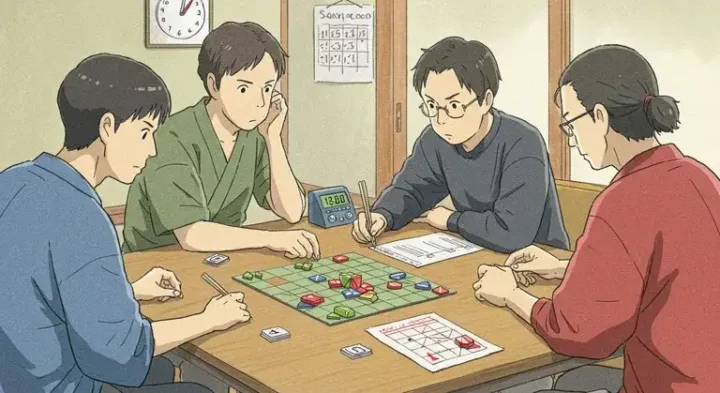

ゲームの目的と全体の流れ

ウボンゴは全部で9ラウンド行います。各ラウンドでプレイヤーは、制限時間内に指定されたパズルタイルを使って、自分のパズルボードの枠をぴったり埋めることを目指します。

早くパズルを完成させた人ほど良い報酬(宝石コマ)がもらえ、9ラウンド終了時に、集めた宝石コマの合計得点が最も高いプレイヤーが勝者となります。

初心者向け!遊び方4ステップ

では、具体的な遊び方をステップごとに見ていきましょう。

- パズルボードを配る: 各プレイヤーは、パズルボードの山から1枚ずつボードを取ります。(使う面は事前に決めた方で)

- ダイスを振る: プレイヤーの中で一番若い人がダイスを振ります。(次のラウンドからは時計回りに担当)ダイスには動物などのマークが描かれています。

- 使うタイルを確認: ダイスで出たマークと同じマークが、自分のパズルボードにも描かれています。そのマークの横に描かれている指定のパズルタイル(簡単な面なら3枚、難しい面なら4枚)を確認します。これが、このラウンドで使うタイルです。

- ゲームスタート: ダイスを振ると同時に、誰かが砂時計をひっくり返します。ここから制限時間スタート!

- タイルを探す: 各プレイヤーは、自分の手元にある12枚のタイルの中から、ステップ1で確認した指定のタイルを素早く探し出します。

- パズルを解く: 指定されたタイルだけを使って、自分のパズルボードの白い枠内を隙間なくぴったり埋めます。タイルは回転させたり、裏返したりしてもOKです。

- 「ウボンゴ!」と叫ぶ: パズルが完成したプレイヤーは、大きな声で「ウボンゴ!」と宣言します。

- 順位に応じた宝石獲得:

- 1位: ラウンドトラックボードの対応するラウンド列にある「青い宝石」を1つ獲得。さらに、黒い布袋から宝石を1つ引きます。

- 2位: ラウンドトラックボードの対応するラウンド列にある「茶色の宝石」を1つ獲得。さらに、黒い布袋から宝石を1つ引きます。

- 3位・4位(時間内に完成した場合): 黒い布袋から宝石を1つ引きます。

- 時間内に完成できなかった場合: 宝石は獲得できません。

- 砂時計が終わるまで待つ: 早く完成した人も、砂時計の砂が落ちきるまでは他のプレイヤーの挑戦を見守ります。誰も時間内に完成できなかった場合は、誰も宝石を獲得せず、ラウンドトラックボードの宝石は袋に戻します。

- ボードとタイルを片付ける: 使ったパズルボードは脇にまとめておき、使ったタイルは各自の手元に戻します。

- 9ラウンド繰り返す: ステップ1~3を9ラウンド繰り返します。ラウンドが進むごとに、ラウンドトラックボードの宝石も次の列のものを使います。

- 得点計算: 9ラウンドが終了したら、各プレイヤーは自分の持っている宝石コマの得点を計算します。

- 赤色:4点

- 青色:3点

- 緑色:2点

- 茶色:1点

- 勝者決定: 合計得点が最も高かったプレイヤーの勝利です!

この4つのステップの流れを掴めば、もう迷うことはありません。さあ、実際にゲームを始めて、パズル完成の爽快感を味わってみましょう!

もっと深く!上級ルールと1人での遊び方

「基本ルールはマスターしたぞ!」「もう少し手応えのある遊び方はないかな?」「一人でじっくりパズルに取り組みたい時もあるんだけど…」 ウボンゴの面白さに気づくと、さらに深く楽しみたい、あるいは違った遊び方を試したいと思うようになるかもしれませんね。

そんなあなたのために、ここではウボンゴの楽しみ方を広げる「上級ルール」と「1人での遊び方」をご紹介します。

手応えアップ!上級ルールに挑戦

基本ルールに慣れてきたら、少し難易度を上げてみましょう。

- 方法: パズルボードの裏面を使用します。こちらを使う場合、各ラウンドで使用するパズルタイルの数が3枚から4枚に増えます。

- 効果: 使うタイルが1枚増えるだけで、組み合わせのパターンが格段に増え、難易度がぐっと上がります。大人同士で遊ぶ場合や、パズルに自信のある方におすすめです。

- ハンデとして: 大人は難しい面、子どもは簡単な面、というようにハンデをつけるのにも活用できます。

- 課題: 基本ルールでは、黒い袋から引く宝石によって運の要素が絡みます。「純粋にパズルを解くスピードだけで勝負したい!」という方もいるでしょう。

- 方法: ラウンドごとの宝石獲得ルールを以下のように変更します。黒い袋からは宝石を引きません。

- 1位:赤色の宝石(4点)を獲得

- 2位:青色の宝石(3点)を獲得

- 3位:緑色の宝石(2点)を獲得

- 4位:茶色の宝石(1点)を獲得

- (注: このルールを採用する場合、ラウンドトラックボードは使用せず、各色の宝石を十分な数用意する必要があります。)

- 効果: 獲得できる点数が完全に順位と連動するため、パズルを解くスピードが勝敗に直結します。よりシビアな実力勝負を楽しみたい場合におすすめです。

自分のペースで!1人での楽しみ方

ウボンゴは対戦だけでなく、1人でじっくりとパズルを楽しむことも可能です。

- 方法: 砂時計を使って、制限時間内にいくつのパズルを完成させられるかに挑戦します。あるいは、特定の枚数(例:10枚)のパズルを解くのにかかった時間を計り、自己ベスト更新を目指すのも良いでしょう。

- 効果: 自分のペースで集中してパズルに取り組むことができ、脳トレ効果も期待できます。達成感が得られやすいのも魅力です。

- 方法: 時間制限を設けず、様々なパズルボードの問題に次々と挑戦します。

- 効果: リラックスしながら、純粋にパズルを解く楽しさを味わえます。苦手なパターンを克服する練習にもなります。

このように、ウボンゴはルールを少し変えたり、遊び方を変えたりすることで、様々な楽しみ方ができます。基本ルールに慣れたら、ぜひこれらの方法も試して、ウボンゴの奥深い世界をさらに探求してみてください。

ウボンゴの魅力と攻略:もっと楽しむ遊び方

基本的なルールを覚えたら、次はウボンゴの奥深い魅力や、もっと楽しむためのコツ、攻略法を探りましょう。長く遊ぶためのヒントや注意点も解説します。

なぜハマる?ウボンゴならではの面白さとは

「ウボンゴって、ただのパズルゲームでしょ?」「そんなに夢中になるものなの?」 もしかしたら、まだウボンゴの本当の面白さを体験していない方は、そう思われるかもしれません。しかし、一度プレイすれば、そのシンプルさの裏に隠された奥深い魅力に気づくはずです。

なぜ多くの人がウボンゴにハマってしまうのか?その秘密は、他のゲームにはない独自の要素が絶妙に組み合わさっている点にあります。

シンプルなのに、毎回悩ましい!奥深いパズル性

ウボンゴの基本的なルールは、前述の通り「指定されたタイルで枠をぴったり埋める」という非常にシンプルなものです。ルール説明はほんの数分で終わるでしょう。しかし、いざゲームが始まると、その奥深さに驚かされます。

毎回ダイスによって使用するタイルの組み合わせが変わり、パズルボードの形も様々。簡単なようでいて、制限時間内に解くとなると頭をフル回転させなければなりません。「あと少しなのに、どうしてはまらないんだ!」と頭を抱えることもしばしば。この「シンプルなのに毎回悩ましい」パズル性が、プレイヤーを飽きさせず、何度も挑戦したくなる気持ちにさせるのです。

ドキドキのスピード感と「ウボンゴ!」の爽快感

ウボンゴの大きな魅力の一つが、砂時計による制限時間です。砂が落ちきるまでにパズルを完成させなければならないというプレッシャーが、ゲームに程よい緊張感とスピード感をもたらします。

そして、見事パズルが完成した瞬間の達成感!思わず「ウボンゴ!」と大きな声で叫んでしまうのは、プレイヤー共通の体験かもしれません。この制限時間の中での集中、そして解放されるカタルシスが、ウボンゴを単なるパズルではなく、エキサイティングな体験へと昇華させているのです。

実力だけじゃない!運が勝敗を左右する面白さ

「パズルが苦手だから、どうせ勝てないんじゃ…」と心配される方もいるかもしれません。しかし、ウボンゴは実力だけでなく、「運」の要素も勝敗に関わってきます。

それは、ラウンドごとに獲得できる宝石のシステムにあります。早くパズルを完成させたプレイヤー(1位、2位)は固定の宝石をもらえますが、それに加えて、時間内に完成したプレイヤー全員が黒い袋からランダムに宝石を引くことができます。この袋の中には、1位の固定報酬よりも高得点の宝石(赤色:4点)が入っている可能性もあるのです。

つまり、パズルを解くのが少し遅れてしまっても、宝石運が良ければ高得点を獲得し、逆転勝利するチャンスがあるということ。この絶妙な運の要素が、「誰にでも勝つチャンスがある」という期待感を生み、初心者から上級者まで、誰もが最後まで諦めずに楽しめる理由となっています。

このように、シンプルさ、奥深さ、スピード感、そして運。これらの要素が絡み合い、ウボンゴならではの、何度でも遊びたくなる中毒性のある面白さを生み出しているのです。

家族や友人と!レベル差を埋めるハンデ設定のコツ

「家族みんなでウボンゴを楽しみたいけど、子どもと大人じゃ実力差がありすぎて、一方的なゲームにならないかな?」「ボードゲームに慣れている友達と、初めて遊ぶ友達が一緒に楽しめる方法はないかな?」 せっかくみんなで遊ぶなら、全員が笑顔になれる時間にしたいですよね。実力差があると、どうしても経験者ばかりが勝ってしまい、初心者は楽しめない…なんてことにもなりかねません。

しかし、ウボンゴはその点もよく考えられています。プレイヤー間のレベル差を埋めるための「ハンデ設定」がしやすいのも、このゲームの大きな魅力なのです。

なぜハンデ設定が大切なのか?

ボードゲームをみんなで楽しむ上で、適切なハンデ設定は非常に重要です。

- 勝つチャンスを作る: ハンデによって、初心者や子どもにも勝てる可能性が生まれ、モチベーションを維持しやすくなります。

- ゲームが白熱する: 実力が拮抗することで、勝負の行方が最後まで分からなくなり、ゲーム全体が盛り上がります。

- コミュニケーションが生まれる: ハンデについて話し合ったり、教え合ったりする中で、自然とコミュニケーションが生まれます。

一方的なゲーム展開は、勝っている方も負けている方も、次第につまらなく感じてしまうもの。ハンデは、全員がゲームに集中し、楽しむための潤滑油のような役割を果たしてくれるのです。

すぐできる!具体的なハンデ設定のアイデア

ウボンゴで使える具体的なハンデ設定の例をいくつかご紹介します。状況に合わせて組み合わせてみてください。

- 方法: 大人は難しい面(タイル4枚)、子どもや初心者は簡単な面(タイル3枚)を使う。

- 効果: これが最も一般的で効果的なハンデです。使うタイルの数が違うだけで、難易度に大きな差が出ます。

- 方法:

- 子どもや初心者は、砂時計の制限時間をなくす、または砂時計を2回分使うなど、時間を長くする。

- 逆に、経験者は砂時計の時間を短くする(例:砂が半分落ちたら終わりなど ※これはハウスルール)。

- 効果: 時間的なプレッシャーを調整することで、考える時間を確保できます。

- 方法: 子どもや初心者は、ダイスで使うタイルが決まったら、他の人がパズルを解き始める前に、あらかじめ使うタイルを手元に揃えておく時間を与える。

- 効果: タイルを探す時間を短縮できるため、パズルそのものに集中しやすくなります。

我が家で8歳の子どもと遊ぶ際は、「大人は難しい面(4枚)、子どもは簡単な面(3枚)」というハンデで、ちょうど良い勝負になりました。大人が必ず勝つとは限らない状況が、子どものやる気を引き出していました。

ハンデは思いやり!みんなで楽しむ工夫

これらのハンデはあくまで一例です。遊ぶメンバーの実力差を見ながら、「もう少しハンデを軽くしようか」「このハンデを追加してみようか」など、柔軟に調整していくことが大切です。

大切なのは、全員が「楽しい!」と感じられること。ちょっとした思いやりのハンデ設定で、ウボンゴはさらに素晴らしいコミュニケーションツールになります。ぜひ試してみてください。

パズルが解けない?時間内にクリアする攻略ヒント

「うーん、どうしてもこのピースがはまらない!」「砂時計の砂がどんどん落ちていくのに、全然完成しない!」 ウボンゴをプレイしていると、誰もが一度はそんな壁にぶつかるのではないでしょうか。特に制限時間があると焦ってしまい、普段なら解けるはずのパズルも解けなくなってしまうことがありますよね。

でも、諦めるのはまだ早いです!パズルが解けないのには、いくつかの原因と考え方のコツがあります。ここでは、時間内にパズルをクリアするための攻略ヒントをいくつかご紹介しましょう。

なぜ解けない?よくある原因を知る

まず、なぜパズルがうまく解けないのか、その原因を探ってみましょう。自分に当てはまるものがないか、チェックしてみてください。

- 特定のピースへの固執: 「このピースは絶対ここに入るはずだ!」と思い込んでしまい、他の可能性を試せなくなっている。

- 裏返す発想の欠如: ピースを回転させることばかり考えてしまい、裏返せばぴったりはまることを見落としている。

- 全体が見えていない: 目先のピースにとらわれ、盤面全体の空いているスペースの形を把握できていない。

- 焦りによる思考停止: 制限時間が迫ると焦ってしまい、冷静な判断ができなくなる。

これらの原因に気づくだけでも、改善の第一歩になります。

クリア率アップ!考え方のコツ

では、具体的にどのように考えれば、パズルを早く解けるようになるのでしょうか?いくつかヒントをご紹介します。

- 方法: パズルボードの角や端の部分から埋めていくように意識します。

- 理由: 角や端は、ピースを置ける向きや種類が限定されやすいため、比較的早く配置を決めやすい場合があります。

- 方法: 長いピース、L字型のピース、大きいピースなど、特徴的な形のピースから配置を試みます。

- 理由: これらのピースは置ける場所がある程度限られるため、パズルの骨格を早く作るのに役立ちます。

- 方法: ピースを置くことばかり考えるのではなく、盤面の「空いている白いスペース」の形をよく観察します。

- 理由: 空白スペースの形に合うピースを探す、という逆の発想を持つことで、適切なピースを見つけやすくなります。

- 方法: どうしてもうまくいかない時は、一度置いたピースをすべて取り払い、全く違うピースから置き直してみます。

- 理由: 同じ考えにとらわれている可能性があるため、一度リセットすることで新しい発想が生まれやすくなります。

- 方法: ピースを手に取ったら、回転させるだけでなく、必ず裏返すことも試してみる癖をつけます。

- 理由: 見た目では入らないと思っても、裏返すと驚くほどぴったりはまることがよくあります。

諦めずに楽しむことが一番の攻略法

これらのコツはあくまでヒントです。最も重要なのは、諦めずに試行錯誤を繰り返すこと、そしてゲームを楽しむことです。

ウボンゴは、解けても解けなくても、一生懸命考えるプロセスそのものが脳トレになります。何度も挑戦するうちに、自然と空間認識能力やパターンを見つける力が向上していくはずです。焦らず、楽しみながら、あなたなりの攻略法を見つけていってくださいね。

「ウボンゴは飽きる」って本当?長く楽しむ工夫

「ウボンゴ、最初はすごく面白かったけど、最近ちょっとマンネリ気味かも…」「毎回同じようなことの繰り返しで、飽きてきちゃったな」 どんなに面白いゲームでも、何度も繰り返し遊んでいるうちに、新鮮味が薄れて「飽き」を感じてしまうことはありますよね。ウボンゴについても、一部で「飽きる」という声が聞かれることがあるようです。

しかし、本当にウボンゴは飽きやすいゲームなのでしょうか?もし飽きてしまったと感じても、ちょっとした工夫で再び面白さを見いだせるかもしれません。ここでは、「飽きる」と言われる理由を探りつつ、長く楽しむためのヒントをご紹介します。

なぜ「飽きる」と感じてしまうのか?

ウボンゴが「飽きる」と感じられる理由としては、以下のような点が考えられます。

- 単調さ: 基本的なルールがシンプルなため、毎回同じ作業の繰り返しに感じてしまう。

- 得意不得意の差: パズルが得意な人と苦手な人の差がはっきり出てしまい、勝敗がある程度固定化してしまう。

- 運要素への不満: 袋から引く宝石による運要素が強く、実力が反映されにくいと感じる場合がある。

これらの点は、見方を変えればウボンゴの魅力(シンプルさ、運要素による逆転劇)でもあるのですが、プレイヤーの好みや状況によっては、飽きにつながる要因にもなり得ます。

マンネリ打破!長く楽しむための工夫いろいろ

もし「飽きてきたな」と感じたら、以下の工夫を試してみてはいかがでしょうか。ゲームに新しい風を吹き込むことができるかもしれません。

- 上級ルールに挑戦: 前述したように、パズルボードの難しい面(4枚タイル)を使ったり、運要素をなくした実力勝負ルールを試したりしてみましょう。手応えが変わり、新たな挑戦意欲が湧くかもしれません。

- ハンデを見直す: プレイヤー間の実力差が開いてきたら、ハンデの内容を調整してみましょう。より接戦になるように工夫することで、ゲームの緊張感が戻ってきます。

- 例: 特定の色のタイルを使ったらボーナス点、連続で1位になったら次のラウンドはハンデをつける、など、自分たちだけのオリジナルルールを追加してみましょう。ゲームに新しい戦略性や面白さが加わります。

- 選択肢: ウボンゴには、ミニ、3D、ポケモン版など、様々なシリーズがあります(詳しくは後述)。それぞれルールや難易度が異なるため、スタンダード版とは違った刺激が得られます。気分転換にもおすすめです。

- 変化: いつも同じメンバーで遊んでいるなら、たまには違う人を誘ってみたり、少し遊ぶ間隔を空けてみたりするのも良いでしょう。環境を変えることで、新鮮な気持ちで向き合えることがあります。

実は飽きにくい?驚きの問題数!

そもそも、ウボンゴ スタンダード版には、なんと432問もの異なるパズルパターンが用意されています。これは、毎回違う問題に挑戦できると言っても過言ではない数です。同じ問題に再び出会うことは稀であり、本来は非常に繰り返し遊びやすいように設計されています。

もし飽きを感じているとしたら、それはゲームそのものではなく、遊び方や環境に原因があるのかもしれません。少し視点を変え、工夫を取り入れることで、ウボンゴの持つ本来の奥深い面白さを再発見できるはずです。

実際に遊んだ人のリアルな感想・レビュー紹介

「ウボンゴって、実際に遊んだ人はどう思ってるんだろう?」「面白いって聞くけど、何か悪い点はないのかな?」 商品を購入する前や、新しいゲームを始める前には、実際に体験した人の正直な感想が気になりますよね。広告や紹介記事だけでは分からない、リアルな声を知りたいと思うのは当然のことです。

ここでは、ウボンゴを実際にプレイした方々の様々な声(レビュー)を集めてみました。良い点だけでなく、少し気になる点も合わせてご紹介することで、あなたがウボンゴについてより客観的に判断するためのお手伝いができれば幸いです。

ここが最高!ポジティブな口コミ・感想

多くの方々がウボンゴの魅力として挙げている点を見てみましょう。

- 家族・友達と盛り上がる!

- 「子どもから大人まで、年齢関係なく一緒に熱くなれる!」

- 「『ウボンゴ!』って叫ぶのが快感!自然と声が出て盛り上がる。」

- 「ルールが簡単だから、ボードゲーム初心者でもすぐに楽しめた。」

- 知育・脳トレ効果を実感!

- 「遊びながら子どもの集中力や考える力がついた気がする。」

- 「大人の脳トレにもぴったり。頭を使うけど、それが楽しい。」

- 「空間認識能力が鍛えられている感じがする。」

- ちょうど良いゲームバランス!

- 「運要素もあるから、パズルが苦手な自分でも勝てて嬉しい。」

- 「ハンデをつけやすいから、実力差があっても楽しめる。」

- 「何度も繰り返し遊びたくなる中毒性がある。」

ちょっと気になる?ネガティブな口コミ・感想

一方で、 改善提案や、人によってはマイナスに感じるかもしれない点も挙がっています。

- 難易度について

- 「パズルが得意な大人には、スタンダード版は少し簡単すぎるかも。」

- 「(逆に)難しくて時間内に全然解けないと、ストレスが溜まる。」

- 運要素について

- 「袋から引く宝石の運に左右されすぎて、実力が反映されないのが不満。」

- 物理的な側面

- 「箱が大きくて収納場所に困る。」

- 「宝石コマが小さいので、失くさないか心配。」

レビューから見えてくること

これらのレビューを見ると、ウボンゴが多くの人にとって非常に魅力的で、特に家族や友人とのコミュニケーションツールとして、また知育や脳トレのツールとして高く評価されていることがわかります。

一方で、難易度や運要素のバランスについては、プレイヤーの好みや経験によって感じ方が異なるようです。また、物理的なサイズや部品の管理については、少し注意が必要な点と言えるでしょう。

これらのリアルな声を参考に、ウボンゴがあなたにとって最適なゲームかどうか、ぜひ考えてみてください。

遊ぶ前に知っておきたい注意点(誤飲・保管場所)

「ウボンゴ、面白そうだから買ってみようかな!」「子どもと一緒に安全に遊ぶために、気をつけることはある?」 新しいゲームを迎えるワクワク感と共に、安全面や管理面でのちょっとした不安を感じることもあるかもしれません。特に小さなお子さんがいるご家庭では、なおさらですよね。

ウボンゴを安全に、そして長く楽しむために、購入前や遊び始める前に知っておきたい注意点をいくつかまとめました。事前に把握しておくことで、安心してゲームを楽しむ準備ができます。

小さな部品の誤飲に注意!【最重要】

ウボンゴで最も注意が必要なのが、点数計算に使う宝石コマです。

- 危険性: 宝石コマは小さく、色も鮮やかでキラキラしているため、乳幼児が興味を持ちやすく、誤って口に入れてしまう危険性があります。窒息などの重大な事故につながる可能性も否定できません。

- 対策:

- 対象年齢以下の乳幼児がいる環境では特に注意: 必ず大人の監督のもとで遊ぶようにし、ゲームをしていない時は子どもの手の届かない場所に保管してください。

- 口に入れる癖がある子: 対象年齢(8歳)に満たないお子さん、特になんでも口に入れてしまう時期のお子さんがいる場合は、購入を見合わせるか、遊ぶ際には細心の注意を払う必要があります。

- 遊んだ後の片付け: ゲームが終わったら、宝石コマが床などに落ちていないか必ず確認し、すぐに箱や袋にしまいましょう。

安全に楽しく遊ぶために、この誤飲のリスクについては十分に認識し、対策を徹底してください。

部品の紛失・破損を防ぐための保管方法

ウボンゴにはパズルボードやタイル、宝石コマなど、多くの部品が含まれています。これらを失くしたり、壊したりしないための保管方法も大切です。

- 紛失対策:

- 定位置保管: ゲームが終わったら、必ず全ての部品を箱に戻す習慣をつけましょう。特に宝石コマは付属の黒い布袋に入れるとバラバラになりにくいです。

- 遊ぶ場所: 部品が隙間に入り込んだり、見失ったりしにくい、片付いた広い場所で遊ぶのがおすすめです。

- 破損対策:

- 丁寧な扱い: パズルボードやタイルは紙製(スタンダード版の場合)なので、無理に曲げたり、濡らしたりしないように注意しましょう。

- 保管場所: 直射日光が当たる場所や、湿気の多い場所を避けて保管すると、部品の劣化を防ぐことができます。

箱のサイズと収納スペース

ウボンゴ スタンダード版の箱は、ボードゲームとしては標準的ですが、比較的大きいと感じる方もいるかもしれません。(具体的なサイズ:H295×W300×D70mm ※データ⑥より)

- 確認事項: 購入前に、自宅の棚などに収納できるスペースがあるか確認しておくと良いでしょう。

- 持ち運び: 箱が大きい分、旅行先などに気軽に持っていくのには少し不向きかもしれません。(持ち運びには後述するミニシリーズが適しています)

これらの注意点を事前に知っておけば、トラブルを未然に防ぎ、安心してウボンゴを楽しむことができます。準備をしっかりして、楽しいウボンゴライフをスタートさせましょう!

ウボンゴの種類と選び方:あなたに合うのは?

ウボンゴには様々な種類があります。ここでは定番からミニ、3D、ポケモン版まで各シリーズの特徴や遊び方、難易度を比較し、あなたにぴったりのウボンゴを見つけるお手伝いをします。

まずはこれ!定番スタンダード版の特徴

「ウボンゴって面白そうだけど、色々な種類があるみたい…」「ミニとか3Dとか、ポケモンとかもあるって聞いたけど、最初に買うならどれを選べばいいんだろう?」 シリーズがたくさんあると、どれから手をつければ良いのか迷ってしまいますよね。特に初めてウボンゴに触れる方にとっては、大きな悩みどころかもしれません。

そんな迷いを抱えるあなたに、まずおすすめしたいのが全ての基本となる「ウボンゴ スタンダード版」です。なぜこれが最初の一歩として最適なのか、その理由と特徴を見ていきましょう。

ウボンゴの「基準点」、それがスタンダード版

ウボンゴ スタンダード版は、2003年にドイツで誕生し、世界中にウボンゴの名を知らしめた、まさに「元祖」とも言えるバージョンです。後から登場した様々なシリーズも、このスタンダード版の面白さをベースに、ルールやコンポーネントにアレンジが加えられています。

つまり、スタンダード版を体験することで、ウボンゴというゲームの基本的な面白さ、すなわち「制限時間内に指定されたピースで盤面を埋める」というコアな魅力をしっかりと味わうことができるのです。他のシリーズを遊ぶ際にも、スタンダード版を知っていると、その違いや特徴がより理解しやすくなります。

なぜ「最初」におすすめなのか?

- バランスの良さ: 難易度、プレイ時間、コンポーネント(部品)の充実度など、全体のバランスが取れており、初心者から経験者まで幅広い層が楽しめます。

- 基本ルールの習得: ウボンゴの基本的なルールや流れを学ぶのに最適です。

- 情報量の多さ: 最も普及しているバージョンなので、遊び方の情報やレビューなども見つけやすいです。

基本スペック再確認

ここで、スタンダード版の基本的な情報をもう一度確認しておきましょう。

- 対象年齢: 8歳~

- プレイ人数: 1~4人

- プレイ時間: 約25~30分

- 主な内容物: パズルボード36枚、パズルタイル48枚(12種×4人分)、ダイス、砂時計、宝石コマ58個、ラウンドトラックボード、布袋など

シリーズの中での位置づけ

ウボンゴの様々なシリーズを比較検討する上で、スタンダード版はまさに「基準点」となります。難易度も、ミニシリーズよりは高く、3Dやエクストリームよりは低い、中間的な位置づけです。

もし、どのウボンゴから始めようか迷ったら、まずはこのスタンダード版を選んでみてください。ウボンゴの普遍的な面白さに触れることができ、「もっと手軽なのがいいな」「もっと難しいのに挑戦したいな」といった、次のステップへの自分の好みも見えてくるはずです。

手軽でコンパクト!ウボンゴ ミニシリーズ紹介

「スタンダード版は面白そうだけど、箱が大きいし、ちょっと値段も気になるな…」「旅行先やカフェなど、気軽に持ち運んで遊びたいんだけど…」 スタンダード版の魅力は分かったけれど、サイズや価格、持ち運びの手軽さをもっと重視したい、という方もいらっしゃるでしょう。

そんなニーズに応えるのが、「ウボンゴ ミニ」シリーズです。その名の通り、スタンダード版の面白さをギュッと凝縮し、より手軽に楽しめるように工夫されています。

ミニシリーズ共通の魅力

ウボンゴ ミニシリーズには、以下のような共通の特徴があります。

- コンパクトサイズ: 箱が小さく軽量なので、収納場所に困らず、カバンに入れてどこへでも気軽に持ち運べます。

- 手頃な価格: スタンダード版に比べて価格が抑えられており、お試しで購入しやすいのも嬉しいポイントです。(例:1,500円前後)

- シンプルなルール: スタンダード版からダイスや宝石コマ、ラウンドトラックボードといった要素がなくなり、ルールがさらに簡略化されています。純粋にパズル早解き競争を楽しめます。

スタンダード版との主な違い

- ダイス・宝石なし: ダイスで使うピースを決める工程や、宝石を集めて点数を競う要素がありません。

- カード獲得ルール: 基本的に、パズルを完成させた人がそのパズルカードを獲得し、最終的に獲得したカードの枚数を競います。(※ミニの種類によって若干ルールが異なる場合があります)

- ピース数の減少: 使うピースの数がスタンダード版の12種類から8種類に減っています。

個性豊かな3種類のミニシリーズ

ミニシリーズには、ピースの形や難易度が異なる3つのバリエーションがあります。それぞれの特徴を見てみましょう。

- 特徴: スタンダード版のピース(四角形ベース)をそのまま小さくしたような、最も基本的なミニ版です。

- おすすめ: まずはミニシリーズを試してみたい方、スタンダード版の雰囲気を手軽に味わいたい方に。

- 特徴: ピースの形が「三角形」になっています。四角形とは異なる感覚で、少し頭を使います。パズルボードによっては、2つの枠を同時に埋める必要があり、難易度が上がっています。

- おすすめ: スタンダード版やミニ(基本)に慣れて、少し違う刺激が欲しい方。

- 特徴: ピースが複雑な「六角形」になっており、ミニシリーズの中で最も難しいとされています。箱にも「上級」と書かれている通り、かなりの歯ごたえです。

- おすすめ: パズルに自信のある方、最高難易度のウボンゴに挑戦したい方。

このように、ウボンゴ ミニシリーズは、手軽さや持ち運びやすさを求める方、そして特定のピース形状や高難易度に挑戦したい方にとって魅力的な選択肢となります。あなたのプレイスタイルや好みに合わせて選んでみてください。

立体パズルに挑戦!ウボンゴ 3Dの遊び方と難易度

「ウボンゴの平面パズルはもう極めた!」「もっと頭を使う、立体的なパズルに挑戦してみたい!」 スタンダード版やミニシリーズを楽しんでいるうちに、平面のパズルでは物足りなさを感じ始める方もいるかもしれません。もっと複雑で、新しい思考が求められる体験をしてみたいと思いませんか?

そんな向上心溢れるあなたにおすすめしたいのが、「ウボンゴ 3D」です。その名の通り、ウボンゴが立体的に進化した、全く新しい感覚のパズルゲームです。

平面から立体へ!ウボンゴ 3Dの特徴

ウボンゴ 3Dは、スタンダード版の面白さを継承しつつ、決定的に異なる次元の挑戦を提供します。

- 立体ブロックピース: 使うのは平面のタイルではなく、様々な形の立体的なブロックです。

- 2段に積み上げるルール: パズルボードに描かれた指定のマス目に、これらのブロックをぴったり「2段」になるように隙間なく組み立てるのが目的です。高さの概念が加わります。

この「立体」と「2段」という要素が、ゲームの難易度と面白さを格段に引き上げています。

スタンダード版とのルールの違いと難易度

基本的なゲームの流れ(ダイスを振る、砂時計、宝石獲得)はスタンダード版を踏襲していますが、パズル部分が立体になったことで、プレイ感は大きく異なります。

- 宝石獲得ルール: スタンダード版と同様に、早く完成した順に宝石を獲得し、袋からも引くルールが採用されています。(※データ④参照)

- 格段に上がった難易度: 平面から立体になるだけで、空間認識能力やブロックの組み合わせを考える思考プロセスは遥かに複雑になります。実際に、最初のうちは誰も時間内に完成できない、ということもあるほど難易度が上がっています。開発者も「スタンダード版よりも遥かに難しい」と認めており、パズルゲームの中でもかなり歯ごたえのある部類に入ります。

立体ならではの面白さとおすすめプレイヤー

難易度が高い一方で、ウボンゴ 3Dには平面パズルにはない独特の面白さがあります。

- 空間を操る楽しさ: ブロックを回転させ、組み合わせ、高さを合わせる…まるで建築家のように空間を構築していく思考プロセスは、非常に知的でやりがいがあります。

- 格別の達成感: 難しいからこそ、ぴったり2段に組み上がった時の達成感はひとしおです。「自分の力で解き明かした!」という満足感が強く得られます。多くのプレイヤーが「ウボンゴシリーズの最高傑作」と評価する声もあります。

- スタンダード版や他のパズルゲームでは物足りなくなったパズル上級者

- 空間認識能力や立体思考を鍛えたい方

- 難しい課題に挑戦し、達成感を得るのが好きな方

ウボンゴ 3Dは、決して簡単なゲームではありません。しかし、その難しさの先に待っている、立体の世界を制覇する喜びは格別です。平面パズルの限界を超えたいあなたは、ぜひこの立体的な挑戦に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。

ポケモン好きにおすすめ!ポケモンウボンゴ限定ルール

「子どもがポケモン大好きなんだけど、ウボンゴにもポケモン版ってあるの?」「普通のウボンゴと何が違うのかな?ルールは難しい?」 ポケモンは世代を超えて愛される大人気コンテンツ。もしお子さんがポケモンファンなら、ポケモン版のウボンゴはきっと喜んでくれるはずですよね!

通常のウボンゴとは少し異なるルールと、ポケモンならではの魅力が詰まった「ポケモン ウボンゴ」。ここではその特徴と遊び方をご紹介します。

ポケモンたちと一緒にパズル!可愛いデザインが魅力

ポケモン ウボンゴの最大の特徴は、なんといってもそのデザイン!

- 可愛いイラスト: パズルカードには、ピカチュウをはじめとする様々なポケモンのイラストが描かれており、見ているだけでも楽しくなります。

- ピースにもポケモンが?: パズルピースの形に合わせて、ツタージャなど、イメージに合うポケモンがデザインされているという細かなこだわりも。ポケモン好きの心をくすぐります。

この親しみやすいデザインは、特に子どもたちがゲームに興味を持つ大きなきっかけとなるでしょう。「やってみたい!」という気持ちを引き出してくれます。

ルールはシンプル!ポケモンウボンゴ独自の遊び方

ポケモン ウボンゴは、基本的なパズル部分はそのままに、よりシンプルで分かりやすいルールになっています。スタンダード版との主な違いを見てみましょう。

- 使うピースは常に8個: スタンダード版のようにダイスで使うピースを決めるのではなく、プレイヤーは常に手持ちの8種類のピース全てを使ってパズルに挑戦します。(※メタモンのピースを使わないで7個で遊ぶと難易度アップも可能)

- ピース構成: スタンダード版の12種類とは異なる、8種類のピース構成になっています。

- カウントダウン方式: 最初にパズルを完成させたプレイヤーは「ウボンゴ!」と叫び、そこから20カウントします。

- カード獲得で勝敗決定:

- カウントが終わるまでにパズルを完成させたプレイヤーは、そのパズルカードを獲得できます。

- 完成できなかったプレイヤーのカードは、最初に完成させたプレイヤーが獲得します。

- 8ラウンド終了後、最も多くのカードを集めたプレイヤーが勝利となります。(宝石コマや点数計算はありません)

このように、ダイスや宝石を使わず、カードの獲得枚数で勝敗が決まるため、より直感的で小さな子どもでも理解しやすいルールになっています。

子どもやファンに嬉しいポイント

- 対象年齢7歳~: スタンダード版より少し低い7歳からが対象。ルールがシンプルなため、より低年齢から楽しめます。(※ただしピースの誤飲には引き続き注意が必要です)

- とっつきやすさ: 大好きなポケモンが登場することで、パズルゲームが初めての子どもでも抵抗なく、楽しくゲームに入り込めます。

- 達成感: カウントダウンという明確な目標があるため、時間内に完成できた時の達成感が得やすいです。

ポケモン ウボンゴは、ポケモンの魅力を存分に活かしつつ、ウボンゴの面白さも手軽に体験できる、ファンにはたまらない一品です。ポケモン好きのお子さんへのプレゼントや、家族で気軽に楽しめるパズルゲームを探している方におすすめです。

ウボンゴシリーズ徹底比較:難易度と選び方のコツ

「スタンダード、ミニ、3D、ポケモン…結局どれが自分に合ってるの?」「難易度の違いがよく分からない!」 これまで様々なウボンゴシリーズを紹介してきましたが、選択肢が多いと、かえってどれを選べば良いか迷ってしまいますよね。それぞれの特徴は分かったけれど、客観的に比較して、自分にぴったりの一つを見つけたいと思うでしょう。

ここでは、主要なウボンゴシリーズを「難易度」と「スペック」の観点から比較し、あなたの目的や好みに合ったシリーズを選ぶためのヒントを提供します。

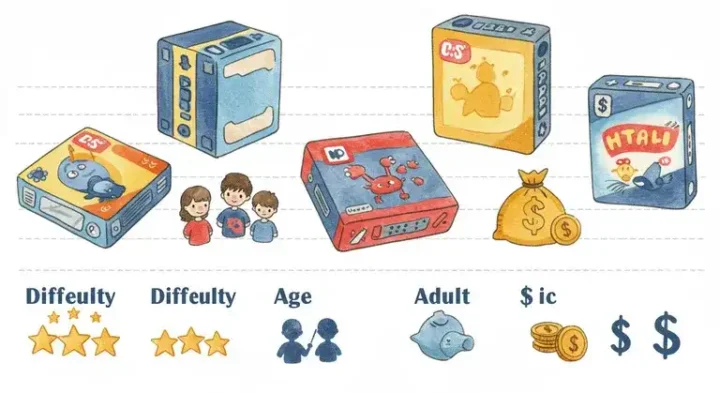

シリーズ別 難易度比較

ウボンゴシリーズの難易度は、実際にプレイした感覚や、10分間に完成させられる回数などの検証結果から、以下のように評価されています。(※難易度の感じ方には個人差があります)

難しい

↑

- ウボンゴ ミニ エクストリーム (六角形ピース、最難関)

- ウボンゴ ミニ トライゴ (三角形ピース、2枠同時など)

- ウボンゴ 3D (立体ブロック、2段積み)

- ウボンゴ スタンダード版(難しい面) (タイル4枚)

- ウボンゴ スタンダード版(簡単な面) (タイル3枚、基準)

- ウボンゴ ミニ (四角形ピース、ルール簡略)

- ポケモン ウボンゴ (8ピース固定、ルール簡略)

↓

易しい

ポイント:

- スタンダード版(簡単な面)やミニ(基本)、ポケモン版は比較的易しく、初心者や低年齢の子どもでも取り組みやすいです。

- スタンダード版(難しい面)や3D版は、手応えを求める経験者向け。

- ミニシリーズの中でも、トライゴやエクストリームはスタンダード版(難しい面)や3D版に匹敵、あるいはそれ以上に難しいとされています。

スペック比較表

各シリーズの基本的な仕様を比較してみましょう。

| シリーズ名 | プレイ人数 | プレイ時間(目安) | 対象年齢 | 価格帯(目安) | 特徴 |

| スタンダード版 | 1~4人 | 約25~30分 | 8歳~ | 約4,000円~ | 基本形、バランスが良い、宝石集め |

| ミニ (基本) | 1~4人 | 約15分 | 7歳~ | 約1,500円~ | コンパクト、ルール簡略、持ち運び◎ |

| ミニ トライゴ | 1~4人 | 約15分 | 7歳~ | 約1,500円~ | 三角形ピース、やや難易度高 |

| ミニ エクストリーム | 1~4人 | 約15分 | 7歳~ | 約1,500円~ | 六角形ピース、最難関レベル |

| 3D | 1~4人 | 約30分 | 8歳~ | 約6,000円~ | 立体ブロック、高難易度、達成感大 |

| ポケモン ウボンゴ | 1~4人 | 約15分 | 7歳~ | 約1,600円~ | ポケモンデザイン、ルール簡略、カード集め |

| (※価格は変動する可能性あり) |

あなたに合うのは?目的別選び方のヒント

これらの比較を踏まえ、あなたの目的や状況に合った選び方のヒントをいくつかご紹介します。

- 初めてウボンゴを買うなら: まずは「スタンダード版」で基本の面白さを体験するのがおすすめです。

- 家族みんなで遊びたい: 「スタンダード版」(ハンデ活用)や「ポケモン ウボンゴ」が、幅広い年齢で楽しめます。

- 手軽に持ち運びたい、お試しで: 「ミニ(基本)」が最適です。価格も手頃です。

- パズルに自信がある、難しいのに挑戦したい: 「3D」や「ミニ エクストリーム」が、あなたの挑戦心をくすぐるでしょう。

- スタンダード版に慣れて、少し違う刺激が欲しい: 「ミニ トライゴ」や「3D」が新鮮な体験を提供してくれます。

- 子どもへのプレゼント(特にポケモン好きなら): 「ポケモン ウボンゴ」は喜ばれること間違いなしです。

この比較情報が、あなたにとってベストなウボンゴを見つける手助けとなれば幸いです。それぞれの特徴を理解し、ぜひお気に入りの一つを選んで、ウボンゴの世界を楽しんでください。

スマホでも遊べる?ウボンゴのアプリ版紹介

「ウボンゴ、面白そうだけど、ボードゲームって場所を取るし、準備や片付けがちょっと面倒…」「通勤中や休憩時間みたいに、ちょっとしたスキマ時間で手軽にパズルを楽しめたら最高なんだけどな」 そんな風に感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。物理的なボードゲームならではの良さがある一方で、手軽さや場所を選ばない利便性を求める声もあります。

実は、そんなあなたに朗報があります。ウボンゴには、スマートフォンで遊べる公式アプリ版が存在するのです!

いつでもどこでもウボンゴ!アプリ版「ウボンゴ – ダス・ワイルド・レゲスピエル」

ウボンゴの公式アプリ(※名称はデータ⑤より)を使えば、あの脳を刺激するパズルを、あなたのスマホやタブレットで楽しむことができます。

提供されている情報によると、現在のアプリ版は主に一人でパズルに挑戦する「ソロプレイ」が中心のようです。ボードゲーム版のルールをベースにしたパズルを、自分のペースでじっくりと、あるいはタイムアタック形式で楽しむことができると考えられます。

(※詳細なゲームモードや機能については、アプリストア等で最新情報をご確認ください。「●不明」)

アプリ版で遊ぶメリット・デメリット

アプリ版には、ボードゲーム版にはない利点と、逆にアプリならではの考慮点があります。

- 究極の手軽さ: スマホさえあれば、いつでもどこでもプレイ可能。通勤・通学中、休憩時間、寝る前など、場所を選びません。

- 準備・片付け不要: 箱から出して準備したり、終わった後に片付けたりする手間が一切かかりません。アプリを起動するだけですぐに始められます。

- 場所を取らない: 物理的なスペースは全く不要です。ボードゲームの置き場所に悩むこともありません。

- 触感・臨場感の欠如: 実際にタイルを手に取り、ボードにはめるという物理的な感覚や、目の前で砂時計が落ちるドキドキ感は味わえません。

- 対面コミュニケーションの不在: ボードゲーム版の大きな魅力である、家族や友人と顔を合わせてワイワイ盛り上がる楽しさは、現在のソロプレイ中心のアプリでは得られにくいでしょう。

あなたのスタイルに合わせて

ボードゲーム版とアプリ版、どちらが良いかは一概には言えません。家族や友人と集まって楽しみたい、実際にモノに触れる感覚が好き、という方にはボードゲーム版がおすすめです。一方で、一人で手軽にパズルを楽しみたい、場所や時間を選ばずにプレイしたい、という方にはアプリ版が非常に便利な選択肢となるでしょう。

あなたのライフスタイルや、ウボンゴをどのように楽しみたいかに合わせて、アプリ版の活用も検討してみてはいかがでしょうか。

ウボンゴのアプリ版の内容については、以下の記事をご覧ください

→ ウボンゴはアプリとボードどちらが買い?違いと活用法まとめ

さあ、ぴったりのウボンゴを見つけて楽しもう!

ここまで、ウボンゴという魅力的なパズルボードゲームについて、その名前の秘密から基本的な遊び方、ハマる理由、そして様々なシリーズの特徴まで、詳しくご紹介してきました。

「なるほど、ウボンゴって奥が深いんだな」「色々な種類があるけど、自分にはこれが合ってそう!」そんな風に、あなたの中にあった疑問や興味が、少しでも具体的になっていれば嬉しいです。

ウボンゴは、ただのパズルゲームではありません。

- 脳を刺激し、考える力を育む 知的な挑戦であり、

- 家族や友人との時間を笑顔で満たす コミュニケーションツールであり、

- 「できた!」という達成感をシンプルに味わえる 純粋なエンターテイメントでもあります。

もしかしたら、まだ「スタンダード版にしようかな、やっぱりミニも気になるな…」「3Dは難しそうだけど、挑戦してみたい気もする…」と、最後の決断に迷っているかもしれませんね。

そんな時は、ぜひこの記事で紹介した比較情報や選び方のヒントをもう一度見返してみてください。あなたのプレイスタイル、遊ぶ相手、重視するポイント(手軽さ、難易度、デザインなど)を考えれば、きっと「これだ!」と思える一つが見つかるはずです。

そして、あなたにぴったりのウボンゴが見つかったら、ぜひ実際に手に取って遊んでみてください。頭を悩ませながらパズルと格闘する時間も、完成した瞬間の「ウボンゴ!」という叫びも、きっと忘れられない楽しい体験になるでしょう。

さあ、あなただけのウボンゴを見つけて、そのシンプルながらも奥深い、エキサイティングな世界を存分に楽しんでください!

ウボンゴの遊び方完全ガイド:基本から応用まで総まとめ

- ウボンゴはドイツ発祥、脳トレ効果も期待されるパズルボードゲームだ

- 名前はスワヒリ語で「脳」を意味する

- 対象年齢は8歳以上だが工夫次第で低年齢から遊べる

- 思考力・集中力・空間認識能力の向上が期待できる

- スタンダード版は全シリーズの基本でありバランスが良い

- ゲームの準備には宝石配置とタイル配布を行う

- 基本ルールは制限時間内に指定タイルで枠を埋め宝石を集めることだ

- 全9ラウンド行い宝石の合計点で勝敗が決まる

- 上級ルールや1人遊びで楽しみ方の幅を広げられる

- シンプルさと奥深さ、スピード感と運要素が面白さの秘訣だ

- ハンデ設定によりプレイヤー間の実力差を調整可能だ

- 攻略には角攻め、空白スペースへの注目、裏返しなどが有効だ

- スタンダード版は432問あり、工夫次第で飽きずに長く遊べる

- ミニシリーズは手軽さと持ち運びやすさが特徴である

- 3D版は立体ブロックを使い高難易度だが達成感が大きい

- ポケモン版は可愛いデザインと独自ルールで子供に人気だ

- 宝石コマの誤飲や保管場所には注意が必要だ