ウボンゴって結局どれがいい?迷った人のための選び方ガイド

パズルゲーム「ウボンゴ」が気になっているけれど、種類が多すぎてどれを選べばいいのか分からない…そんな悩みを抱える方は少なくありません。

この記事では、スタンダード版・ミニ・3D・アプリ版など、各ウボンゴシリーズの違いや遊び方、家族や一人で楽しむコツまで詳しく解説。

「買って失敗したくない」「飽きずに長く遊びたい」という方に向けて、あなたにぴったりの1本を見つけるヒントをお届けします。

✅この記事を読むとわかること

- ウボンゴの種類ごとの違いや特徴

- 自分や家族に合ったウボンゴの選び方

- 飽きずに長く楽しむための遊び方と工夫

- アプリ版とアナログ版の使い分け方

⚠️本記事で使用した画像は説明のためのイメージ画像です。実際のデザインとは異なる場合があります

ウボンゴを買って後悔しないためのチェックポイント

ウボンゴの購入を迷っている人に向けて、後悔しない選び方やポイントを解説します。

✍この記事のまとめ(先に知りたい方へ)

- ウボンゴは知育・パーティ・ソロと幅広く活用できる

- 飽きる対策にはルール変更や工夫が効果的

- アプリ版はソロ向け、アナログは対人戦に最適

- 初心者はミニかスタンダード版から始めると安心

- 手作りやカスタムルールで遊びの幅が広がる

ウボンゴはどんな人に向いているか?

ウボンゴは一見すると単純なパズルゲームですが、実は幅広い層に支持される理由がいくつもあります。ここでは、どんなタイプの人に向いているのかを具体的にご紹介します。

小さなお子さんやポケモン好きのお子さんには、かわいいイラスト入りの「ウボンゴ ポケモン版」もおすすめです。

キャラクターに親しみがあり、遊びやすいルールで知育入門にもぴったり。

パッケージもカラフルで、プレゼントにも喜ばれる人気商品です。

頭を使うゲームが好きな人に向く理由

ウボンゴの最大の魅力は「ひらめき」と「瞬発力」の勝負である点です。制限時間内に図形を組み合わせて正解を導くというルールは、いわば脳トレの要素を持つゲームといえます。

特に、テトリスやブロックパズルなどの形を考える系のゲームが好きな人にとっては、「あとちょっとでハマるのに…!」という感覚がクセになります。成功した瞬間の快感が強く、知的好奇心を刺激されるため、何度でも挑戦したくなる魅力があります。

脳トレ感覚で楽しめるゲームです

子どもと一緒に遊びやすい年齢帯と反応

ウボンゴはルールが非常にシンプルで、8歳くらいの子どもから無理なく楽しめる設計になっています。実際のレビューでも、「6歳でもパズルの形を真剣に考えていて驚いた」「年長の子でも参加できた」という声が多く見られました。

また、家族で遊ぶ場合には、大人が本気を出しても子どもが勝てる場面があるほどのバランス設計になっており、勝ち負けに関わらず一緒に笑える体験ができます。子どもにとっても「考えて完成させる」という達成感が得られ、知育的な側面も評価されています。

家族・パーティー向けとしての適性

ウボンゴは1人でも遊べますが、最大の醍醐味は「同時に取り組む対戦型」である点にあります。パーティーゲームとしての相性が非常に良く、大人同士でも盛り上がれるゲームとして人気です。

また、制限時間があることで場が一気に盛り上がるため、ホームパーティーや年末年始の集まりなど、ちょっとしたイベント時にも活躍します。ボードゲーム初心者でもすぐにルールが理解できるので、「みんなが初めて遊ぶ」場面でもストレスなく楽しめるのが特徴です。

飽きやすいって本当?買う前に知るべき注意点

ウボンゴの評判の中には「飽きる」という声も見られます。しかし、それはゲームの特性を理解していれば回避できる部分でもあります。ここでは、実際の口コミや飽きが起きる理由、そして対処法を解説します。

「飽きる」という口コミの傾向

SNSやレビューサイトを調べると、「最初は楽しいけど、何度もやると飽きるかも」というコメントを見かけることがあります。その背景には、ゲームのルールがシンプルすぎるという印象や、短期間で集中して遊びすぎてしまった反動があるようです。

特に「複雑な戦略を立てるゲームが好き」というプレイヤーにとっては、物足りなさを感じやすい傾向にあります。

短所として指摘されやすいポイント

ウボンゴで飽きられる要素としては、以下のような点が挙げられます。

- パズルのパターンに限りがあると思われやすい

- 砂時計による制限が単調に感じる

- 毎回ルールが同じで新鮮さに欠ける

ただし、実際には裏表異なるボードや複数の遊び方が存在し、432通りの問題が用意されているため、数字としてのボリュームは決して少なくありません。

問題数を豊富に用意して飽きにくいように対策しているんだろうね。

飽きを防ぐための工夫や視点

飽きないためには、「プレイスタイルを変える」「遊ぶ頻度を調整する」「新しいルールや遊び方を試す」といった工夫が効果的です。

例えば…

- 裏面(4ピース版)でプレイしてみる

- ウボンゴ3Dなどのシリーズを取り入れてみる

- 家族対戦だけでなく、ソロチャレンジで記録更新を目指す

また、点数計算に運要素を含めたり除外したりといった調整もできるため、プレイヤーの好みに応じてバリエーションをつけることが可能です。

長く楽しむには「自分なりの遊び方を見つける」ことが大切です。箱の中のルールに縛られすぎず、自由な発想で遊ぶことで、飽きを感じにくくなります。

失敗しない選び方:スタンダードとミニの違い

どのバージョンを買うかで迷っている人のために、目的別の最適な選び方を紹介します。

知育・パーティ・ソロ、目的別おすすめタイプ

ウボンゴはシンプルなルールでありながら、遊ぶ目的や人数によって印象が大きく変わるボードゲームです。購入前に「誰と、どう遊ぶか」を明確にしておくことで、失敗のない選び方ができます。

小学生〜中学生向けの知育目的で選ぶなら

知育目的でウボンゴを選ぶなら、「スタンダード版」または「ウボンゴミニ」がおすすめです。特に低学年には3ピースで構成されたミニ版がぴったりで、図形認識力や空間把握能力を自然に鍛えることができます。

高学年になると、裏面の4ピースモードが程よい難易度となり、考える時間に対する集中力も養われます。保護者からは「ゲームの延長で頭を使ってくれるのがありがたい」「勉強が苦手な子でも自信を持てるようになった」という声もあり、家庭学習の補助的な役割も期待できます。

友人や家族で遊ぶときのおすすめ構成

大人数や親子でワイワイ楽しむなら、定番の「スタンダード版」が最適です。ルールの説明が1〜2分で済み、すぐに遊べる手軽さが最大の魅力といえます。

また、人数が多いとボードの取り合いやスピード勝負が白熱し、「パズルを解くだけ」ではない心理戦も展開されます。特に時間制限のある砂時計を使った遊び方は、笑いと焦りが絶妙に絡み合い、家族の絆を深めるアイテムにもなります。

ひとり遊びに向いているバージョンは?

意外に知られていませんが、ウボンゴは一人で遊ぶのにも適しています。1人プレイでは「何秒で解けるか」を記録したり、全問制覇を目指すチャレンジ要素を加えることで達成感が得られます。

この場合は、「ウボンゴミニ」や「スタンダード版」でも充分楽しめますが、長く続けるならより複雑な「ウボンゴトライゴ」や「3D」版がおすすめです。特にウボンゴ3Dは、立体感覚を使うので大人の脳トレにもなり、1人でも飽きずに没頭できます。

ウボンゴシリーズ完全比較|迷ったときの選び方ガイド

ウボンゴシリーズは多彩で、初めての人ほど「何を選べばいいのか分からない」と悩むことが少なくありません。ここでは各バージョンの特徴を整理し、自分にぴったりな一品を選ぶヒントをまとめます。

各シリーズ(3D・ポケモン・トライゴなど)の特徴一覧

ウボンゴシリーズには以下のようなバリエーションがあります。

- スタンダード版:最もベーシックで、2Dのパズルで構成されており初心者向け。

- ウボンゴミニ:持ち運びに便利なコンパクト版。問題数は多く、シンプルだが奥深い。

- ウボンゴ3D:ブロックを縦にも積み上げる立体パズル。難易度はシリーズ随一。

- ウボンゴトライゴ:六角形のタイルを使った独特な構成。中級〜上級者向け。

- ウボンゴポケモン版:キャラ要素を取り入れた子ども向けの特別仕様。親子での導入に適す。

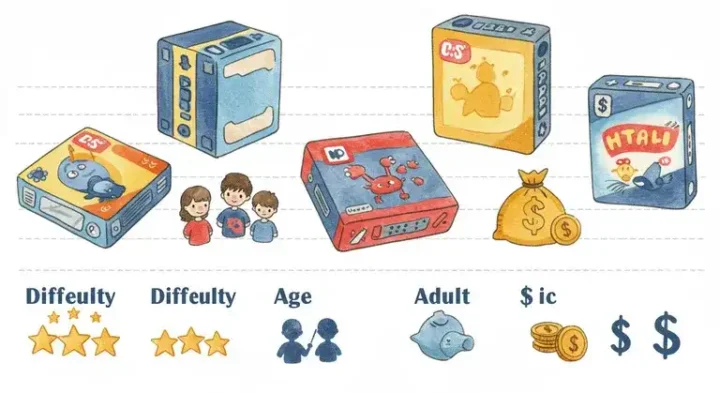

難易度・価格・対象年齢で表形式に比較

| バージョン | 難易度 | 対象年齢 | 価格帯目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| スタンダード | ★★☆☆☆ | 8歳〜 | 中程度 | ルールが簡単で万人向け |

| ミニ | ★★☆☆☆ | 6歳〜 | 低価格 | 持ち運び◎、問題数も豊富 |

| 3D | ★★★★☆ | 10歳〜 | やや高め | 立体感覚必須、大人向けにも人気 |

| トライゴ | ★★★☆☆ | 8歳〜 | 中程度 | 変則的な形状が特徴 |

| ポケモン | ★☆☆☆☆ | 5歳〜 | 中程度 | 子どもに人気、キャラで誘いやすい |

※ミニ版には複数の種類があるため、一概に断定しにくい側面があります。

選び方に迷ったときの判断基準まとめ

選び方で迷ったときは、次の3点を基準にするとスムーズです。

- 遊ぶ相手の年齢:小さなお子さんが中心ならミニかポケモン。大人がメインなら3Dやトライゴ。

- 遊ぶ人数:家族や友人とワイワイ楽しむならスタンダード版一択。

- 求める難易度:飽きずにじっくり遊びたいなら、やや難しめの3D版を。

ウボンゴはどのバージョンも基本的なルールが共通しているため、ひとつをマスターすれば他のバージョンへの移行も簡単です。まずは目的に合ったものを選び、徐々にシリーズを増やしていく楽しみ方もおすすめです。

「どのウボンゴを買えばいいか迷う…」という方には、まずは定番のスタンダード版がおすすめです。

初心者にもわかりやすく、家族みんなで遊べるバランスの良さが魅力です。

気になる方は、以下のリンクから詳細をチェックしてみてください

ウボンゴを長く楽しむ遊び方とカスタムルール

ウボンゴを何度も遊びたい人向けに、飽きずに長く楽しむ方法を提案します。

ウボンゴの遊び方の基本がまだ分からない方は、こちらの記事をご覧ください

→ 【ウボンゴの基本ルールと遊び方ガイド】

子どもが飽きたときの工夫アイデア

「買ってはみたけど、もう飽きてしまったみたい……」

そんな風に感じたことのある親御さんは多いのではないでしょうか。

ウボンゴはシンプルだからこそ、一度ルールを覚えると慣れてしまい、子どもが途中で興味をなくすこともあります。

でも諦めるのはまだ早いかもしれません。少しの工夫で、もう一度「楽しい!」という気持ちを呼び戻すことができるのです。

ルールを簡略化して再入門させる方法

一度離れてしまった子どもに、再びウボンゴをすすめるときは、まず「とっつきやすさ」が大切です。

いきなり正式な制限時間ルールや難問から始めるのではなく、もっと簡単な形で再入門させましょう。

- 制限時間なしで自由に完成を目指す

- 簡単なパズルカードだけを使用する

- タイマーや競争をいったん省略する

こうした方法なら、「あれ?なんか楽しいかも」と自然に興味が戻るきっかけになります。

点数に応じたごほうび・罰ゲーム制度導入

ウボンゴに「ちょっとした刺激」が加わるだけで、子どものモチベーションは大きく変わります。

例えば点数に応じて、以下のようなインセンティブを用意してみてください。

- 1位になったら好きなお菓子を1つゲット

- 最下位はちょっとした罰ゲーム(変顔を披露、次のゲームの準備係など)

重要なのは、罰ゲームが「楽しめる範囲」であること。怖いものや不快になる要素は避けて、笑って終われる軽いものにしましょう。

他の遊びと組み合わせて再活性化

飽きが来たなら、いっそ遊びの枠を広げてみるのも有効です。

以下のような「組み合わせ技」で、ウボンゴに再び目を向けさせましょう。

- パズルにストーリー要素を加える(「魔王を倒すにはこれを完成させよ!」など)

- 他のボードゲームやカードゲームと交互にプレイする

- 季節行事と連動させる(例:「今日はハロウィン、勝者はお菓子タイム」)

ウボンゴ自体は変わらなくても、遊びの“文脈”を変えるだけで新鮮味が生まれます。

結論

子どもが飽きたと感じたときこそ、親の工夫の見せどころです。

ルールのアレンジやごほうび制度、遊びの文脈を変えることで、再び興味を取り戻すチャンスは十分にあります。

一度「もう遊ばない」と言っていても、次の週には「またやろう!」と戻ってくる可能性は十分にあるのです。

点数ルールのアレンジで大人も熱中

ウボンゴは子ども向けの印象が強いですが、点数ルールを工夫することで、大人でも十分にハマれるゲームになります。

運要素をなくした得点制度の導入例

通常ルールでは、早く完成させることで得点が得られますが、それに加えて「難易度の高いパズルほど得点が高い」などの制度を設けることで、運に左右されにくくなります。

より論理的に、戦略を立てながら進めたい大人には好まれる形式です。

大人向けに戦略性を高める工夫

単に早さを競うだけでなく、「相手の得点を下げるカード」や「先に特定の条件を満たした人が勝利」といった、ボーナス要素を導入することで、心理戦や駆け引きが生まれます。

これにより、プレイヤー間の読み合いや判断力が問われるようになり、大人向けのゲーム性が際立ちます。

タイムトライアル制などのカスタム案

一人ずつタイマーで計測して「自己ベストを更新する」形式や、「制限時間内に何問解けるか」方式にすると、個人戦でも盛り上がります。

この形式は特にソロプレイや、短時間で決着をつけたいときに効果的です。

公式アプリ・アナログ両方で楽しむ方法

ウボンゴはアナログのボードゲームとしても、スマートフォンのアプリとしても楽しめる点が大きな魅力です。

公式アプリ版の特徴と注意点(有料・ソロ用)

公式アプリ版は有料ですが、スマホ1台でソロプレイが可能です。タイムアタック形式や問題のランダム出題など、ボード版にはない機能も充実しています。

ただし、操作性やスマホの画面サイズによっては遊びづらさを感じることもあるため、タブレットなどでの使用がおすすめです。

アナログとアプリの使い分け活用術

家族や友人と一緒に楽しみたいときはアナログ版、通勤時間や空き時間にちょっと遊びたいときはアプリ版と、シーンによって使い分けるのが理想的です。

プレイスタイルに応じた使い分けにより、飽きにくく、ウボンゴをより長く楽しむことができます。

アプリが使える場面と制限(電車内など)

アプリ版は電車や待ち時間などのスキマ時間に適しています。ただし、スマホに集中するため、周囲の音や視線が気になる場所では注意が必要です。

また、パズルのピースをタップで動かす形式なので、動作の遅延がある機種ではストレスを感じる可能性があります。

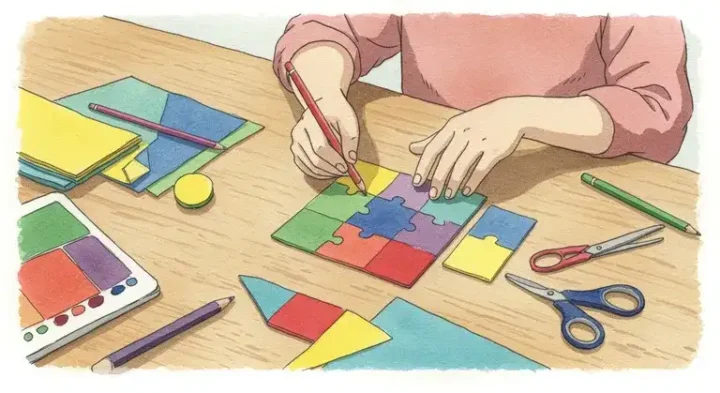

ウボンゴ風の手作りパズルを作ってみた

ウボンゴの魅力をより身近に楽しむ方法の一つとして、「手作りパズル」に挑戦する方法があります。

家庭にある素材で自作できる方法

厚紙や段ボール、カラーペン、ハサミがあれば、簡易的なウボンゴ風パズルを作ることができます。パズルボードを方眼紙に描き、型紙をもとにピースを切り出すだけで再現可能です。

コストもほとんどかからず、家にあるものでできるのが魅力です。

自由研究やイベントに活用するアイデア

手作りパズルは、夏休みの自由研究や学校のイベント、地域の子ども会などでも活用できます。

例えば「どの形のピースが最も早くはまるか」など、工夫しだいで知育的な要素も盛り込めます。

子どもと一緒に作る際のコツと注意点

子どもと一緒に作る場合は、道具の扱いに注意が必要です。ハサミやカッターを使う部分は大人が担当し、安全に配慮しましょう。

また、あまり難しく作りすぎると遊びにくくなるため、ピースの形やサイズはシンプルなものにとどめるとスムーズです。

ウボンゴを使った親子の知育活用例

ウボンゴを遊びながら子どもの思考力や集中力を育てる活用事例を紹介します。

難易度・対象年齢・価格をわかりやすく比較

ウボンゴは多くのバリエーションが展開されていますが、購入前に「誰が、どこで、どう使うか」を意識して選ぶことが重要です。

対象年齢別に向いているバージョン整理

ウボンゴシリーズは、基本的に8歳以上を対象としていますが、実際のプレイ難度にはバリエーションがあります。小学生には「ミニ版」や「スタンダード版」、中高生以上には「3D版」や「トライゴ」など、複雑さの増すシリーズが適しています。

また、キャラクターコラボの「ポケモン版」などは、年齢に関係なく取っつきやすく、ファミリー層に人気があります。

価格帯とボリュームのコスパ比較

価格は1,500円前後のミニ版から、3,000円を超える大型版までさまざまです。パズルカードの枚数や種類、コンポーネント(コマ・砂時計など)の充実度によってコスパは大きく異なります。

「とりあえず試したい」という人には手頃なミニ版が向きますし、頻繁に遊ぶ予定があるならスタンダード以上のボリュームを持つものがおすすめです。

知育効果の観点から選ぶポイント

知育目的であれば、「空間認識力」「論理的思考」「時間感覚」のどれに比重を置くかを考えるとよいでしょう。

例えば、時間制限付きのスタンダード版は集中力や時間感覚を伸ばすのに向き、3D版は空間把握力の強化に効果的です。

初心者はどれを選ぶ?判断に迷ったときの決め方

ウボンゴ初心者が最初にどれを選べばいいかは、使用する場面と遊ぶ人のスキルに大きく左右されます。

ルールの難易度別おすすめバージョン

シンプルな構成の「ミニ版」や「ポケモン版」は、ルールもわかりやすく初心者に適しています。一方、「3D版」や「トライゴ」は慣れてきた人向けで、初見では少しハードルが高い印象があります。

特に「3D版」は立体パズルのため、空間処理に慣れていないと苦戦するかもしれません。

最初に買うなら「ミニ」と「スタンダード」どちら?

どちらも良さがありますが、「お試し感覚」で手軽に始めたいならミニ版、「家族や複数人でしっかり遊びたい」ならスタンダード版が推奨されます。

特にスタンダード版はパズルの難易度に段階があるため、徐々にレベルアップしていけるのが魅力です。

親子・保育・教室で使うときの注意点

教育の場で使う場合は、パーツの誤飲リスクや遊ぶ時間の確保にも注意が必要です。また、勝敗にこだわりすぎると一部の子どもが意欲を失ってしまう可能性があるため、ルールの調整や声かけも工夫しましょう。

ウボンゴは知育効果の高いツールですが、導入の仕方次第で楽しさにも差が出ます。

ウボンゴを買う前に知っておきたい魅力と注意点まとめ

- パズル好きや脳トレが好きな人に向いている

- 小学生から大人まで幅広い年代で楽しめる

- 家族やパーティーシーンで盛り上がりやすい

- 飽きやすいとの声もあるが工夫でカバー可能

- パズルパターンは432通りと意外と多い

- 飽きを防ぐにはルール変更や頻度調整が有効

- 子ども向けにはごほうび制度なども効果的

- 大人も熱中できる点数ルールのアレンジが可能

- ソロプレイでも記録や挑戦形式で楽しめる

- アナログとアプリで使い分けると長く遊べる

- アプリはソロ用に便利だが操作性に注意が必要

- 手作りパズルで知育や自由研究にも活用できる

- 難易度や価格でシリーズごとに選び方が異なる

- 初心者にはミニかスタンダードが始めやすい

- 教育現場で使う場合は誤飲やルール配慮が必要

- 立体感覚を鍛えたいならウボンゴ3Dが向いている

- ポケモン版はキャラ好きの子どもに導入しやすい

–