この記事はプロモーションを含みます。

ミリシタをプレイしていて、「どうして自分の担当キャラはこんなに扱いが悪いの?」と感じたことはありませんか?

ミリシタ愚痴というワードで検索される方の多くは、特定キャラの優遇やイベント設計の偏り、不具合対応への不満など、積もり積もった違和感に共感を求めているのではないでしょうか。

本記事では、SNSや掲示板に見られるリアルな声をもとに、「ミリシタまとめ」では拾いきれない構造的な課題や、ファン心理の変化を掘り下げていきます。また、アイマスシリーズや学マスとの比較から、なぜミリシタでの愚痴文化が顕著に見られる傾向があるのか、その背景にも迫ります。

単なる批判ではなく、共感と課題解決の糸口を見つけるための記事構成となっています。「愚痴=愛の裏返し」と捉えたとき、あなたの声が未来を変える一歩になるかもしれません。

✅この記事を読むとわかること

- ミリシタにおける愚痴や不満が生まれる構造的な理由

- ファン間の対立や運営への不信感の具体的な事例

- 他作品との比較から見えるミリシタの弱点と魅力

- 愚痴が共感や愛情の表現となるユーザー心理の背景

⚠️本記事で使用した画像は説明のためのイメージ画像です。実際のデザインとは異なる場合があります。

ミリシタの愚痴が増える理由と共通する不満とは

※本記事は、SNSや掲示板で見られたユーザーの声や反応をもとに構成しています。公式の見解ではなく、コミュニティ内で語られている印象や体験の共有が中心となります。

衣装・髪型・演出の格差に見る“優遇問題”

特定キャラ優遇に対するファンの反感

ミリシタのユーザーコミュニティでは、特定のキャラクターばかりが優遇されているという声が後を絶ちません。具体的には、人気キャラにだけ豪華な衣装が与えられたり、3Dモデルのクオリティが明らかに高かったりする点が指摘されています。

このような状況が続くと、「なぜ自分の担当キャラはここまで扱いが違うのか」と疑問を持つファンが増え、次第に不満が蓄積していきます。

これは単なる個人の感想ではなく、SNSや愚痴スレでも頻繁に話題に上がる共通の課題です。「ガチャでようやく引いたのに衣装の作りが雑だった」「表情が不自然すぎてMVが楽しめない」といった声は、ユーザー体験の質に直結している問題でもあります。

演出や3Dモデルの「格差」事例

具体的な格差の例としてよく挙げられるのが、ライブシーンでのカメラワークや表情の細やかさ、髪型の再現度などです。たとえば、特定キャラのMVでは演出に力が入っており、背景の演出や照明の演出が他と明らかに異なる場合があります。一方で、別のキャラでは既存素材を流用したかのような簡素な演出がされていると感じることもあります。

また、髪型についても、アレンジのある髪型を新規で追加されたキャラと、ずっと同じままのキャラとの差が目立ちます。あるユーザーは「髪型ひとつでここまでMVの印象が変わるとは思わなかった」と語っており、演出やビジュアルの格差が楽しさに大きく影響することがわかります。

ファンの公平性意識とのズレ

このような“見える差”に対して、運営が公平に対応しているというアナウンスや明確なガイドラインがないため、ファンの納得感が得られにくい状況が続いています。全キャラを均等に扱うのが難しいことは理解されていても、「なぜこのキャラだけ特別なのか」「なぜうちの担当は後回しなのか」と感じた瞬間に、信頼関係が揺らぎ始めます。

ミリシタは“52人全員が主役”を掲げるコンテンツです。その理念と現実とのギャップが、ファンにとっては不公平感として顕在化し、愚痴や失望の声につながっているのです。

投票イベントで顕在化したASとシアター組の対立

TC・TBで起きた構造的な分断

ミリシタにおけるTC(Theater Challenge)やTB(Theater Boost)といった投票イベントでは、「765AS(オリジナル組)」と「シアター組(追加キャラ)」のファン同士の対立が目立つようになりました。

もともと同じ作品内のキャラクターであるはずが、投票形式が“誰をセンターにするか”というゼロサム構造であるため、結果的にファン同士が“敵”になってしまう状況が生まれてしまったのです。

特に、TC企画では765ASが役を獲得する結果となり、シアター組のファンからは「せっかくの機会なのに公平感がない」という声が多く上がりました。

ファン同士の摩擦と運営設計の矛盾

本来、ファン同士の交流や応援の盛り上がりが期待されるイベントで、なぜ摩擦が起きたのでしょうか。その背景には、運営側のイベント設計が競争原理に偏りすぎていたことがあると考えられます。

例えば、キャラクターの演じる役が1枠しかなく、結果的に落選したキャラには何のフォローもないという仕組みでは、落選したキャラの担当ファンは心のやり場がありません。勝った陣営は喜ぶ一方で、負けた陣営は不満を飲み込むしかない。この構造が“負の感情”を増幅させてしまうのです。

「推し以外を妨害する文化」への疑問

このようなイベントが繰り返される中で、「自分の推しを勝たせるために、ライバルキャラを妨害する」という行動が一部で見られるようになりました。SNS上では“組織票”や“妨害支援”といった言葉が飛び交い、ファン同士の信頼が薄れているという指摘がされています。

投票イベントは本来、キャラ愛を表現する場であるべきですが、その運営設計によって、ファンが他キャラの成功を敵視するようになってしまったのは大きな問題です。

これらの課題に対して、今後は「参加するすべてのファンが納得感を得られるようなイベント設計」が求められると言えるでしょう。

ガチャ仕様や不具合対応への不満と失望

排出率・天井問題のリアル

ミリシタのガチャ仕様に対して、ユーザーの不満は根深いものがあります。特に問題視されているのが、天井まで回しても欲しいカードが出ないケースが存在することです。せっかく有償石や時間を費やしても、結果としてピックアップがすり抜けると、「課金した意味がなかった」と感じるユーザーが多く、失望の声が広がっています。

ガチャにおける“運の要素”はゲーム性の一部として容認されてきましたが、ピックアップ対象が天井で選べない、あるいは複数ピックアップのうち1枚も選べない仕様は、「フェアではない」という印象を与えやすいのです。

補填・ミスの対応差に見る不信感

不具合対応における“補填のバラつき”も、多くのユーザーから信頼を損なう原因となっています。たとえば、ガチャで排出されるはずのアイテムが不具合により出現しなかった場合でも、ユーザーによって対応が異なったり、謝罪文と一緒に配布される石の量が「少なすぎる」と批判されたりすることがありました。

「同じミスでも、その都度対応がバラバラ」「形式だけの謝罪で、補填が実情に見合っていない」といった声が上がるのは、対応の透明性が不足している証拠といえるでしょう。

「運営に運がなさすぎる」という声

「天井でPU来ないのは仕方ないけど、それが3連続ってどういうこと?」「ガチャのたびに何かしら不具合あるの、もはや様式美かよ」──こうしたユーザーの投稿は、皮肉でありながらも運営への失望を端的に表しています。

こうした声が増える背景には、繰り返されるトラブルと、誠意ある対応が見えないという“感情の蓄積”があります。ただの確率論では済まされないほど、実際の体験として“ツイてない”事象が重なっているのです。

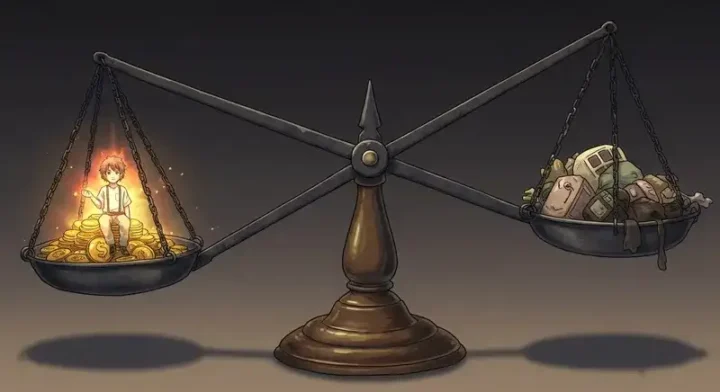

声優人気とキャラ供給格差によるユーザーの分断

人気声優と供給頻度の相関

ミリシタでは、声優の人気とキャラクターの登場頻度・優遇度合いが密接に関係していると見るユーザーが少なくありません。具体的には、テレビ出演やSNSフォロワー数が多い声優が担当するキャラほど、SSR実装やイベント登場頻度が高い傾向にあるという意識が浸透しています。

この構造は、“キャラの実力”ではなく“中の人の人気”がゲーム内での扱いを左右しているように見えてしまい、一部のユーザーからは「推しが人気声優ではない場合に不利」であり不公平だという指摘がされています。

供給過多・供給皆無のどちらも不満

供給の不均衡は、過剰な供給に対する反感と、供給不足への不満という、両極の不満を生み出しています。たとえば、イベント・ガチャ・グッズ展開で立て続けに登場するキャラがいる一方、数年単位でソロ曲やSSRが追加されないキャラも存在します。

この状況は、どちらのファンにとってもストレスを伴います。前者は「ゴリ押しされすぎて逆に辛い」、後者は「忘れられている気がして悲しい」という、方向性の異なる苦しみを感じているのです。

担当別で世界が違いすぎるという声

ユーザー間ではしばしば「担当キャラでゲームの体験がまったく違う」という感覚が語られます。たとえば、自分の推しがイベントや衣装に恵まれているユーザーは満足感が高い一方で、数年まともな出番がないキャラを応援しているユーザーにとっては、疎外感すら感じることがあります。

これはゲームそのものが分断構造を抱えている証拠でもあります。ファンの間に「世界が違う」という感覚が生まれたとき、コミュニティの連帯感は崩れてしまうのです。

愚痴スレ・愚痴アカ文化に見る共感と発散の場

吐き出し文化の定着と使われ方

SNSや掲示板には、ミリシタ専用の“愚痴スレ”や“愚痴アカウント”が定着しています。これらは単なる不満のはけ口ではなく、「同じような気持ちの人がいた」という共感を得る場としても機能しています。

ユーザーの多くは、「ポジティブな場所では本音を出せない」「周囲の空気を壊したくない」といった理由で、あえて匿名で吐き出す選択をしています。この背景には、公式やファンコミュニティの“同調圧力”も関係していると考えられます。

皮肉やブラックユーモアの共有

愚痴スレ文化の中には、独特の皮肉やブラックユーモアが混じっています。たとえば、「ミリオンライブ、今度のイベントは“供給格差物語”でしょ?」という投稿は、ストレートな批判よりも刺さる皮肉として、共感を呼ぶことがあります。

こうした投稿はただの怒りではなく、ファンとしての愛情と諦めが混ざった“感情の表現”でもあります。読者にとっては、苦笑しながらも「わかる」と思える瞬間なのです。

推しがイベントに出たと思ったら、背景と同化してて気づかなかった。…まさかこれが「全員に光を当てる」ってことなのか?(違う)

愚痴アカで仲間を探す新しい関係性

近年では、X(旧Twitter)上の“愚痴アカウント”が、同じ温度感を持つ仲間と出会うための手段として活用されています。公式に絡まない、自分のペースで語れる空間を求めるユーザーにとって、愚痴アカは“もう一つのミリシタ体験”とさえ言える存在です。

そこでは、「推しにイベント来ない」「ガチャが渋すぎる」といったネガティブな感情も、誰かと共有することで“笑い”や“安心”に変わることがあります。愚痴は負のエネルギーであると同時に、共感と対話を生むきっかけにもなっているのです。

アンケートが形骸化する現場と届かぬ声

「送っても意味がない」という失望

ミリシタに限らず、多くのソーシャルゲームでは定期的にアンケートが実施されます。運営に意見を届けられる数少ない公式の手段であり、ユーザーにとっても「声を反映してくれるかもしれない」という希望を持つきっかけになります。

しかし、その希望はしばしば裏切られています。送った意見が次のアップデートや運営方針に反映されていると実感できない場合、「どうせ無視される」「書いても何も変わらない」といった失望が広がります。特に、熱意を持って長文の意見を書いたユーザーほど、その無反応に強く落胆しているのです。

アンケート疲れの実態

さらに問題なのは、アンケートがあまりにも頻繁であったり、長すぎたり、同じ項目ばかりであったりすることです。その結果として生まれているのが「アンケート疲れ」です。

何度も同じような設問に答えさせられ、しかも変化が感じられない。そうなると、ユーザーの心理として「また形だけのアンケートか」となり、回答そのものを放棄する人が増えていきます。

本来、アンケートはユーザーの声を拾い上げる大切な機会のはずですが、逆に「聞いているフリをしているだけ」という印象を与えてしまえば、それは信頼を損なう武器にしかなりません。

一部だけが反映される運営との距離感

アンケートの結果がすべて公開されないことや、実際に反映されるのが「一部の意見だけ」であることも、ユーザーとの距離感を広げている要因です。

たとえば「人気キャラばかりが優遇される」「衣装改善よりもグッズばかり増える」といった現象が続くと、意見の多かった項目が取り上げられたのではなく、もともと運営がやりたかったことだけが実装されたように映ってしまいます。

このような“偏った対応”に対して、ユーザーの間では「最初から決まってた」「都合の良い意見だけ採用されている」といった不信感が生まれており、ますますアンケートへの信頼度が下がっているのです。

愚痴から見える運営の課題と改善のヒント【ミリシタ】

「平等」と「納得感」のズレが不信感を生む構造

“平等”の設計とファンの実感の乖離

ゲームにおける「平等な設計」とは、すべてのキャラクターに同じ数の出番や報酬機会が与えられることを指す場合が多いです。ミリシタもまた、公式としては「全52人を平等に扱う」ことを掲げてきました。しかし、実際にプレイしているファンの多くは「本当に平等なのか?」という違和感を抱えています。

それは、数字として出番が同数であったとしても、演出の濃淡やタイミング、露出の場面数といった“質”の部分で大きな差があるためです。例えば、特定のキャラだけがフルボイスのストーリーで中心に据えられたり、周年イラストで目立つ位置を取ったりといった事例が積み重なることで、ユーザーの感覚と運営の設計意図に乖離が生じてしまいます。

公平に見えて不公平に感じる仕組み

数値上は平等であっても、それが「納得感のある公平さ」にはつながりません。これは、あくまで“ユーザーの感情面での問題”です。

たとえば、2人のアイドルが同じタイミングでカード実装されたとしても、片方の演出が明らかに手抜きであったり、ストーリーの扱いが明暗を分けていた場合、ファンの受け止め方には大きな差が生まれます。「どうせまた〇〇だけ優遇される」と感じるようになれば、それは平等ではなく“格差”と受け取られ、ゲーム全体への不信感へとつながります。

数字での説明では届かない感情の壁

このようなズレは、運営がどれだけ数値や統計で「平等です」と説明しても解消されにくいのが現実です。なぜなら、ファンは数字ではなく“熱量”で感じているからです。

「自分の推しがないがしろにされた」と一度感じたファンは、次第にアンケートへの信頼を失い、課金や応援の熱意も薄れていきます。この連鎖が進行すると、結果としてユーザー離れを招く悪循環に陥ります。

結論として、真の意味での「平等」を実現するには、単なる回数や量ではなく、「いかに丁寧に、感情を汲んで届けられているか」が問われているのです。

モチベ低下とリアルイベント喪失の因果関係

ライブ・現地接点の欠如による虚無感

ミリオンライブのファンにとって、ライブイベントや現地での接点は特別な意味を持ちます。単なる音楽ライブではなく、担当声優の姿を通してキャラが“生きている”と感じられる大切な瞬間なのです。

しかし、コロナ禍やスケジュール調整の問題により、こうした現地イベントが中止・延期される状況が続きました。これにより、熱心だったファンも「触れる場所がなくなった」と感じ、次第にモチベーションが削がれていきました。

ファン活動のエネルギーが分散

イベントが減ることで、ファンの熱量は行き場を失います。かつてはライブやクルーズで盛り上がっていた界隈も、現在ではSNSでの推し語りや愚痴アカへの移行が目立つようになりました。

特に熱量の高かった層ほど「現地に行って応援したい」「実物に触れたい」という欲求が強いため、それが満たされなくなったときの喪失感も大きくなります。そして、それが静かにゲームから距離を置く流れを生んでいるのです。

物理的な“会えなさ”と熱意の落差

現地イベントとは、言い換えれば「推しに会えるリアリティ」の象徴でした。それがなくなった瞬間、多くのファンは“応援している”という感覚が一段落ちてしまったのです。

音ゲーのプレイだけでは満たせない情緒的な部分があり、それを支えていたのがライブやトークイベントのような「場」でした。そうした接点がなくなれば、熱意の持続は難しくなるのも自然な流れです。

結論として、リアルイベントは単なる娯楽ではなく、ファンの心理的接続を支える柱でした。その柱が失われたことで、熱量の低下やユーザー離れが進行してしまったのです。

長期運営の中で起きた運営体制の変化と影響

わかちこ→コミノ体制の転換点

ミリシタ初期を支えたプロデューサー・わかちこ氏は、丁寧で事故の少ない運営を評価されていました。しかし、わかちこ氏が産休に入り、代わって表舞台に登場したのが“コミノ”氏です。

一部ファンの間では、わかちこPからコミノPへの体制交代が転換点と見なされています。この交代以降、明らかに運営の姿勢やメッセージのトーンに変化が見られるようになったという声もあります。

初期の無事故路線からの変化

わかちこP時代は、安定した運営で知られ、緊急メンテナンスが少ないことから『ノーメンテ』と(ファンから冗談めかして)呼ばれることすらあったほど、トラブルが比較的少ないと評価されていました。

ところが、コミノ体制になってからは、無料ガチャの不具合やイベント中止など、以前では考えられなかった事態が相次ぐようになりました。

「なんでこんなに不具合が多いのか」「丁寧な運営はどこへ行ったのか」といった声が、自然と増えていったのです。

P交代で失われた信頼と連続性

リーダーが変われば方針が変わる。それ自体はよくある話ですが、ミリシタの場合、その変化が「信頼の揺らぎ」として表出しました。

とくにファンの中には、「わかちこPが築いてきたミリシタを、コミノPが壊している」という印象を持つ人も少なくありません。運営の顔が変わることで、築かれてきた“共感の関係”や“空気感”までもが変わってしまい、長年支えてきたユーザーの一部が離れていく結果となりました。

結論として、長期運営において“運営体制の連続性”は、ただの内部事情ではなく、ユーザー心理に大きく影響するファクターだったと言えるでしょう。

他作品との比較で浮かび上がる魅力と弱点

シャニ・デレとの供給・戦略の違い

ミリシタは「全52人のアイドルに均等な機会を」と謳いながらも、実際の供給の仕方はデレマスやシャニマスとは大きく異なっています。

デレマスは総選挙などの仕組みを活用し、人気キャラを前面に押し出す代わりに、声なしキャラにも光が当たるような「格差容認型」の設計が特徴です。一方、シャニマスは「少人数×密なシナリオ展開」で深掘り型に舵を切り、短期で感情移入しやすい構造となっています。

ミリシタはその中間を狙いつつ、結果的に「器用貧乏」な状態に陥っているのではないか、という指摘もあります。量の平等を保とうとしすぎて、ファンに強烈な印象を残す施策が少なくなっていることが問題です。

SNS活用、女性ファン比率などの差

もう一つの注目すべき違いは、ユーザー層とSNS展開の戦略です。

シャニマスは明確に女性ファンの獲得を意識し、デザインやストーリーテリング、キャストの起用などに繊細な配慮を見せています。またSNSではコンテンツの切り抜き画像や記念イラスト、ミーム的な展開で拡散を狙うスタイルが主流です。

一方のデレマスは、過去から続く人気IPとしての地力があり、ライブや声優の活動を中心に話題を維持しています。SNSでは公式もユーザーも活発に動いており、「今盛り上がってる感」が常に演出されています。

対してミリシタは、そうした施策の動線設計がやや弱く、「盛り上がりが見えづらい」「動いている人の顔が浮かばない」といった課題を抱えています。

比較から見える“ミリシタらしさ”の行方

では、ミリシタならではの魅力とは何でしょうか。

それは「全員に光を当てる」という思想そのものであり、担当がどんなキャラであっても一定の出番があるという信頼感です。また、歌い分け機能や多人数ライブなど、演出面では他作品にない技術的な強みも持っています。

しかし、この「みんなに優しい」設計が、逆に「誰にも強く印象を残せない」というジレンマに陥っているのが現状です。今後、ミリシタらしさを活かしながらも、“誰かの心を確実に動かす施策”が求められています。

結論として、他作品と比較することで、ミリシタが失いつつある「らしさ」も明確になります。平等でありながら、強烈な個性を打ち出す方向性への転換が、今後の鍵となるでしょう。

ユーザーの声を活かすための透明な施策設計とは

フィードバックが“可視化”されるかどうか

ユーザーからの意見や要望をどう扱うかは、運営の姿勢が最もよく現れる部分です。特に近年では、「意見を送っても反応がない」「フィードバックの行き先が不透明」といった声が多く聞かれます。

フィードバックの可視化とは、単に「読みました」と告げることではありません。具体的にどの意見がどう反映されたか、どのような検討がされたのかを公に伝える姿勢が、ユーザーとの信頼関係を築く上で極めて重要です。

反映と説明責任のバランス

すべての意見をそのまま採用することは不可能です。しかし、採用されない場合であっても「なぜ反映されなかったのか」「どういった基準で決定されたのか」を説明することが、納得感につながります。

たとえば、「多くのユーザーの声が一致したため実装に至りました」「技術的な制限により当面は見送りとします」など、簡潔でも構いません。理由がわかるだけで「黙殺された」と感じるリスクは大きく減ります。

黙殺されない設計に必要な3要素

フィードバックを信頼につなげるためには、以下の3つの要素が欠かせません。

- 受信経路の明確化

意見をどこにどう送れば届くのかを、誰でもわかるように提示すること。 - 検討プロセスの見える化

「いただいた意見は検討の上、〇〇の議論に活かされました」など、進捗を可視化すること。 - アウトプットの継続

改善された点や変更された内容を、定期的に運営から発信し続けること。

この3点が揃うことで、ユーザーは自分の声が「届いている」と実感できるようになります。

結論として、ユーザーとの信頼構築において、透明性のあるフィードバック設計は不可欠です。特に長期運営タイトルであればあるほど、このような姿勢がコンテンツ寿命を左右する要因となります。

苦笑と共感で読み解く“ミリシタの愚痴”のリアル

皮肉・ブラックユーモアが映すファンの心情

「法螺貝ヘア」などの笑える愚痴文化

近年、SNSや掲示板でたびたび話題に上がる「法螺貝ヘア」──これはミリシタ内で一部の髪型表現が不自然であることを揶揄した、ファンによる通称です。ストレートな批判ではなく、笑いを交えた指摘であることが特徴で、いわゆる“愚痴”と“ネタ”のあいだに位置する表現です。

こうした表現が受け入れられる背景には、怒りを直接ぶつけるのではなく、皮肉を通じて「一緒に笑い飛ばそう」という文化があります。言葉選びは尖っていても、そこには過度な攻撃性はありません。むしろ、作品やキャラクターに愛着があるからこそ、笑える方向で気持ちを処理しているのです。

怒りよりも共感と苦笑に近い表現

多くのファンがミリシタに感じる不満を、「怒り」ではなく「苦笑」として共有する場面が増えています。「またか」「これは逆にすごい」など、ツッコミ的な言い回しが多く使われるのもその表れです。

このスタイルは、ただの愚痴とは一線を画します。なぜなら、「共感を得ること」が目的だからです。ただ批判をぶつけるのではなく、同じ体験をした人同士が「わかる、あるある」と頷けるような表現に昇華されていきます。

たとえば、「推しの衣装だけ妙に背景に溶け込む」「同じポーズなのに可愛さが段違い」など、細かな違和感を“笑い話”として共有する投稿は、批判でありながらも和やかな空気を保っています。

ネタとしての愚痴が“居場所”になること

このような「ネタ化された愚痴」は、単なるガス抜きにとどまりません。むしろ、ファン同士がつながる“居場所”としての役割を果たしています。

X(旧Twitter)では、「ミリシタ愚痴アカ」という文化があり、そこでは特定のワードや言い回しが共通語として機能しています。それはまるで“方言”のように、その場のメンバーだけが理解し、笑える表現です。

重要なのは、それが閉鎖的ではなく、誰でも共感しやすい「温度感」で語られている点です。真剣に怒るでもなく、無理に褒めるでもない。だからこそ、疲れたファンがふと立ち寄って心を軽くする場所になり得るのです。

結論として、皮肉やブラックユーモアは、単なる笑いではなく「共感と安心のサイン」です。愚痴をネタに変える文化こそが、今のミリシタファンをつなぎとめている静かな支柱と言えるでしょう。

共感から対話へ──あなたの体験を聞かせてください【ミリシタ】

コメント欄やSNSで意見をシェアしよう

意見を語り合える読者の場をつくる

記事を読み終えたあと、自分の考えを誰かと共有したくなることはありませんか?とくに、ミリシタのように感情が揺さぶられるコンテンツに触れたとき、その思いを言葉にすることで初めて「整理」できるという人も少なくありません。

だからこそ、この記事のコメント欄やSNSを、単なる「読んで終わり」の場ではなく、語り合える広場として活用してほしいのです。意見をぶつけ合うのではなく、互いの見方を尊重しながら思いを共有できる、そんな場がファンコミュニティの土壌を豊かにします。

X(旧Twitter)での感想や反応を歓迎

いまやX(旧Twitter)は、瞬間的な感情を言葉にする最前線。あなたの「わかる」「それは違うかも」といった感想や考察は、必ず誰かにとっての“共鳴”になります。

#ミリシタ愚痴 #ミリシタ語り などのハッシュタグを使えば、同じ温度感の仲間を見つけやすくなりますし、意外な発見や議論につながることも。気軽なポストでも構いません。たった一言の共感が、孤独に感じていた誰かの支えになるかもしれません。

ミリシタに愛がある人同士の対話を促す

愚痴や不満は、見方を変えれば「関心の裏返し」です。感情的な語り口になってしまうこともありますが、それを支えているのは「作品を良くしたい」「もっと楽しみたい」という想いです。

だからこそ、対話の場ではお互いの愛を前提として言葉を交わしていきましょう。どちらが正しいか、という話ではなく「自分にとって大切なミリシタ像は何か?」を持ち寄るような感覚です。それこそが、愚痴から始まる健全な会話の本質ではないでしょうか。

あなたの愚痴も“愛”の一部かもしれない

批判は無関心よりも作品との接続

「もういいや」と完全に離れてしまう人より、「これじゃダメだ」と思いつつも言葉を投げかける人のほうが、作品との“縁”は切れていません。むしろ、批判や愚痴の根底には「関心の継続」があります。

本当につまらなければ、何も言わずに去るだけです。つまり、語るという行為自体が、どこかでまだ「つながっていたい」という意思表示とも言えるのです。

「だからこそ言いたくなる」感情の尊重

「推しに出番がないのがつらい」「ガチャが渋すぎてしんどい」「運営が信じられない」——こうした言葉には、裏側に“期待”が残っています。諦めきれていない、まだ見限っていない。だからこそ、感情が動くのです。

この「だからこそ言いたくなる」という感情は、軽く見られがちですが、実は作品を愛する上で最も人間らしい部分でもあります。

本当の“愛の形”とは多面的であるという視点

愛とは、常に肯定だけで成り立つものではありません。ミリシタを愛しているからこそ、「今は辛い」「納得できない」と言えることがあります。

一方で、楽しんでいるファンを否定したり、違う考え方を攻撃したりしてしまえば、それはもう「ただの分断」になってしまいます。

愛は、推しへの笑顔と同じくらい、苦言にも宿るのだと気づくこと。それが今、ファンとして大切な姿勢ではないでしょうか。

変わってほしいからこそ声を届けよう

運営への希望や提案の重要性

ミリシタに対する「こうなってほしい」「これを改善してほしい」といった意見は、ただの苦情ではなく、明確な“未来への提案”でもあります。

本当に期待していなければ、そんな言葉は生まれません。だからこそ、建設的な視点を持った意見は、ユーザーからの最も真摯なラブコールです。

「黙るよりも言う」ことの価値

何も言わないことは、楽かもしれません。しかし、それでは何も変わりません。

少しの違和感でも、言葉にすることによって、それが「誰かの共感」になり、「運営への声」になります。ひとつの投稿が火種となり、数年後の改善へとつながった事例は、ゲーム業界では決して珍しくありません。

ファンの声が未来を左右する可能性

実際に、アンケート結果やSNSの反応が、楽曲選定やイベント構成に影響を与えた例もあります。すぐに変化が起きなくとも、届けた言葉は“運営の耳”に確実に届いています。

声をあげることは、変化を望む最初の一歩です。愛ゆえの愚痴も、提案も、願いも、どれもが「ミリシタの未来」をつくる力になるのです。

–

ミリシタの愚痴に見る構造的課題とユーザーの本音

- 優遇キャラと冷遇キャラの演出格差がユーザーの不満を招いている

- 3Dモデルや髪型の差異が可視化されることで公平性への疑念が強まる

- 投票イベントがASとシアター間の対立を浮き彫りにした

- キャラの落選によるフォロー不足がファンに虚無感を与えている

- ガチャ排出率や天井仕様がフェアでないと感じられている

- 不具合対応のバラつきが運営への信頼を損ねている

- 声優人気と供給頻度の相関がキャラ間の格差感につながっている

- 特定キャラの供給過多と供給皆無の両方に不満が生じている

- 愚痴アカやスレ文化が共感と発散の場として定着している

- アンケートへの無反応や形骸化がユーザーの失望を招いている

- “数字上の平等”と“感情の公平”の乖離が信頼低下を引き起こしている

- リアルイベントの喪失がファンのモチベーションを削いでいる

- 運営体制の変化がユーザーにとって不安材料となっている

- 他作品との比較でミリシタの強みと弱点が浮き彫りになった

- フィードバックが可視化されないことで意見が黙殺されたと感じられている

- ネタとしての愚痴が共感とつながりを生む文化として機能している

- 批判や愚痴も“愛の表現”として尊重される空気が広がっている

- ファンの声が運営に届くことで改善のきっかけになるという希望が残っている

–

・・・皆さんの声が、ミリシタをより良くしていく力になると信じています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

(追伸:この記事を書いている間にも、残念ながら私の担当アイドルの新規SSR実装のお知らせはありませんでした!…知ってた!気長に待ちます、はい!)

–

具体的なファンの不満の声や、それが生まれる背景については、

こちらの記事で詳しく解説しています→

✏️ミリシタ不人気騒動の理由と未来への希望を徹底解説